Noticias

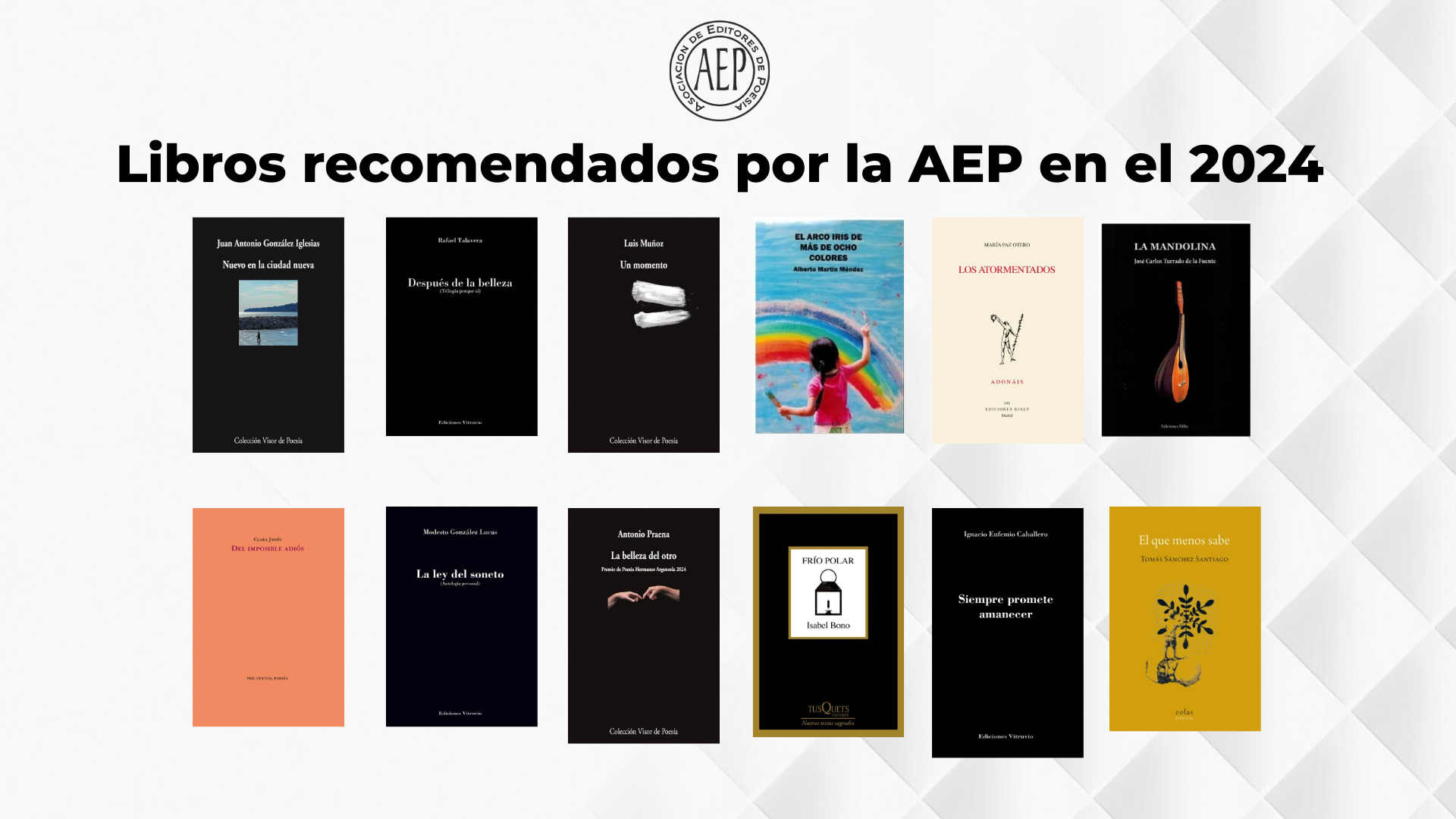

Libros recomendados por la AEP en el 2024

Los Doce Elegidos: Un Viaje por la Poesía Española de 2024

Los Doce Elegidos: Un Viaje por la Poesía Española de 2024

La Asociación de Editores de Poesía (AEP) ha revelado su esperada lista de recomendaciones para el año 2024, una selección que promete enriquecer el panorama literario español con doce obras que destacan por su diversidad y calidad. Este año, la lista nos presenta un abanico de voces que van desde autores consagrados hasta nuevas promesas, todos ellos unidos por el hilo conductor de la excelencia poética.

Lista Completa de Libros Recomendados para 2024

- Nuevo en la ciudad nueva – Juan Antonio González Iglesias (Ed. Visor)

- Después de la belleza – Rafael Talavera (Ed. Vitruvio)

- Un momento – Luis Muñoz (Ed. Visor)

- El arco iris de más de ocho colores – Alberto Martín Méndez (Ed. Rilke)

- Los atormentados – María Paz Otero (Ed. Rialp)

- La mandolina – José Carlos Turrado (Ed. Rilke)

- Del imposible adiós – Clara Janés (Ed. Pre-textos)

- La ley del soneto – Modesto González Lucas (Ed. Vitruvio)

- La belleza del otro – Antonio Praena (Ed. Visor)

- Frío polar – Isabel Bono (Ed. Tusquets)

- Siempre promete amanecer – Ignacio Eufemio Caballero (Ed. Vitruvio)

- El que menos sabe – Tomás Sánchez Santiago (Ed. Eolas)

La Voz de la Experiencia

Encabezando la lista encontramos “Nuevo en la ciudad nueva” de Juan Antonio González Iglesias, publicado por la prestigiosa editorial Visor. González Iglesias, conocido por su poesía de corte clásico y su profundo conocimiento de la cultura grecolatina, nos ofrece una obra que promete ser un viaje lírico por los paisajes urbanos y emocionales de una ciudad que se reinventa. La elección de este título como primera recomendación sugiere un reconocimiento a la trayectoria del autor y a su capacidad para renovar su voz poética.En la misma línea de autores consolidados, encontramos “Del imposible adiós” de Clara Janés, publicado por Pre-textos. Janés, miembro de la Real Academia Española, es una figura ineludible de la poesía española contemporánea. Su obra, siempre marcada por una profunda reflexión sobre el lenguaje y la existencia, promete en este nuevo poemario una exploración de los límites del adiós y la permanencia.

Nuevas Voces, Nuevos Horizontes

La lista de la AEP no se limita a los nombres consagrados. “Después de la belleza” de Rafael Talavera, publicado por Vitruvio, se presenta como una propuesta que invita a reflexionar sobre la estética y su trascendencia en el mundo contemporáneo. Talavera, aunque menos conocido que algunos de sus compañeros de lista, demuestra con esta inclusión que la poesía española está en constante renovación.

Otro título que llama la atención es “El arco iris de más de ocho colores” de Alberto Martín Méndez, publicado por la editorial Rilke. El sugerente título promete una explosión de imágenes y sensaciones, quizás una reinvención de la paleta poética tradicional. La elección de este libro sugiere una apuesta por parte de la AEP por obras que desafían las convenciones y exploran nuevos territorios líricos.

La Forma y el Fondo

La diversidad de la lista no solo se refleja en los autores, sino también en las aproximaciones a la forma poética. “La ley del soneto” de Modesto González Lucas, también publicado por Vitruvio, sugiere un retorno o una reinvención de las formas clásicas. En un momento en que la poesía contemporánea a menudo se aleja de las estructuras tradicionales, la inclusión de este título es un recordatorio de la vigencia y la versatilidad del soneto.

En contraste, “Un momento” de Luis Muñoz, publicado por Visor, promete una poesía más centrada en el instante, en la captura del detalle fugaz. Muñoz, conocido por su lenguaje preciso y su mirada aguda, probablemente nos ofrezca en esta obra una colección de instantáneas poéticas que desafían nuestra percepción del tiempo y la realidad.

La Poesía como Espejo Social

Varios de los títulos seleccionados sugieren una fuerte conexión con la realidad social y las preocupaciones contemporáneas. “Los atormentados” de María Paz Otero, publicado por Rialp, evoca una exploración de las angustias y los conflictos del ser humano moderno. En tiempos de incertidumbre global, este poemario podría ofrecer una voz de consuelo o de denuncia.

Por su parte, “Frío polar” de Isabel Bono, publicado por Tusquets, sugiere con su título una inmersión en las temperaturas extremas, tanto literales como metafóricas. En una época marcada por la crisis climática, este libro podría ser una reflexión poética sobre nuestro lugar en un mundo cambiante.

La Música de las Palabras

La inclusión de “La mandolina” de José Carlos Turrado de la Fuente, publicado por Rilke, nos recuerda la estrecha relación entre poesía y música. Este título promete una exploración de la sonoridad y el ritmo en la poesía, quizás incluso una reflexión sobre cómo la música puede inspirar y dar forma al verso.

La Belleza y sus Múltiples Facetas

Dos títulos de la lista abordan directamente el concepto de belleza: “Después de la belleza” de Rafael Talavera y “La belleza del otro” de Antonio Praena. Estas obras sugieren una reflexión profunda sobre la estética, la percepción y cómo la belleza se manifiesta en el mundo y en el otro. La inclusión de estos títulos indica un interés por parte de la AEP en obras que no solo son bellas en sí mismas, sino que también cuestionan y exploran el concepto mismo de belleza.

La Promesa del Amanecer

“Siempre promete amanecer” de Ignacio Eufemio Caballero, publicado por Vitruvio, evoca con su título una sensación de esperanza y renovación. En un mundo a menudo marcado por la incertidumbre y el pesimismo, este poemario podría ofrecer una visión más optimista, recordándonos el poder regenerador de la poesía.

La Sabiduría de la Ignorancia

Cerrando la lista encontramos “El que menos sabe” de Tomás Sánchez Santiago, publicado por Eolas. Este intrigante título sugiere una exploración de la humildad y el conocimiento, quizás una reflexión sobre cómo la poesía puede surgir de la duda y la curiosidad más que de la certeza.

Conclusión: Un Mosaico Poético

La selección de la AEP para 2024 presenta un mosaico rico y variado de la poesía española contemporánea. Desde la exploración de formas clásicas hasta la experimentación con nuevas voces y temas, esta lista ofrece algo para cada lector de poesía.Es notable la presencia de editoriales especializadas como Visor y Vitruvio, que dominan la lista con tres títulos cada una, subrayando su papel crucial en la promoción y difusión de la poesía de calidad en España. Al mismo tiempo, la inclusión de editoriales menos conocidas como Rilke y Eolas demuestra el compromiso de la AEP con la diversidad y la innovación en el panorama editorial.Estos doce libros no son solo recomendaciones de lectura; son también un reflejo del estado actual de la poesía española. Representan las preocupaciones, las técnicas y las visiones poéticas contemporáneas ofreciendo un vistazo a las direcciones que podría tomar esta forma artística en los próximos años.Como lectores, tenemos ante nosotros un festín lírico que promete emocionar, desafiar y enriquecer nuestras vidas. Cada uno es una invitación a explorar nuevos mundos poéticos que nos acompañen a lo largo del 2024.

La poesía española está más viva que nunca; lista para enfrentar los desafíos del nuevo año con versos que resuenan profundamente en nuestros corazones y mentes.

Comparación entre la poesía del siglo XX y la del siglo XXI

Comparación entre la poesía del siglo XX y la del siglo XXI

Introducción

La poesía es un arte que trasciende el tiempo, un lenguaje universal que se adapta a las transformaciones de la humanidad sin perder su esencia. Desde sus orígenes, ha sido la voz de lo inefable, el refugio de las emociones más profundas y el espejo de los cambios sociales y culturales. Sin embargo, cada época imprime en la poesía su propio sello, marcando diferencias en los temas, las formas y los modos de expresión. En este sentido, el siglo XX y el siglo XXI representan dos momentos fascinantes en la evolución del arte poético: dos mundos que dialogan entre sí, a veces en armonía y otras en contraste.

El siglo XX fue un periodo de intensas transformaciones. Las guerras mundiales, las revoluciones sociales y los avances tecnológicos marcaron profundamente a los poetas, quienes respondieron con una explosión de creatividad. Desde las vanguardias que rompieron con las formas tradicionales hasta la poesía comprometida que alzó su voz contra las injusticias, el siglo XX fue testigo de una poesía que buscaba reinventarse constantemente. Era un tiempo en el que el papel y la tinta eran los guardianes del verso, donde los poetas se convertían en cronistas del dolor y la esperanza de sus tiempos.

Por otro lado, el siglo XXI ha traído consigo nuevos desafíos y oportunidades para la poesía. En un mundo globalizado e hiperconectado, los poetas contemporáneos han encontrado en las redes sociales y las plataformas digitales un espacio para compartir sus creaciones con audiencias masivas. La poesía ha dejado de ser exclusiva de libros impresos o círculos literarios elitistas para convertirse en un fenómeno accesible y democrático. Los temas también han evolucionado: junto a los eternos tópicos del amor y la muerte, emergen preocupaciones modernas como la identidad, la tecnología o el cambio climático. Además, las formas poéticas se han diversificado, incorporando elementos visuales e interactivos que reflejan la era digital.

Este artículo es una invitación a explorar las conexiones y diferencias entre estos dos siglos poéticos. ¿Cómo han cambiado los temas que inspiran a los poetas? ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en la creación y difusión del verso? ¿Qué permanece intacto en esta forma de arte tan antigua como humana? Acompáñanos en este viaje por los caminos del verso, desde los ecos del pasado hasta las voces digitales del presente, para descubrir cómo la poesía sigue siendo un faro que ilumina nuestra existencia, sin importar cuán rápido cambien los tiempos.

Contexto histórico y cultural

Siglo XX

La poesía del siglo XX estuvo profundamente influenciada por los movimientos literarios y los eventos históricos que marcaron la época. Este periodo se caracterizó por una constante renovación estética y temática, impulsada por la necesidad de responder a un mundo en transformación.

- Influencia de movimientos literarios:

- El modernismo, liderado por Rubén Darío, marcó el inicio del siglo con su búsqueda de la perfección formal, la musicalidad y el rechazo al materialismo burgués. Este movimiento supuso una renovación profunda de la poesía, enfocándose en la belleza y la autonomía del arte.

- Las vanguardias surgieron como una ruptura radical con los cánones tradicionales, influenciadas por el contexto de crisis tras la Primera Guerra Mundial. Movimientos como el surrealismo, el futurismo y el dadaísmo exaltaron la libertad creativa, lo irracional y los sueños como fuentes de inspiración.

- En las décadas posteriores, emergió una poesía social que reflejaba las tensiones políticas y sociales de la época. Poetas como Blas de Otero o Gabriel Celaya utilizaron un lenguaje directo para denunciar injusticias y promover el cambio social.

- Impacto de eventos históricos:

- Las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española y otros conflictos dejaron una huella indeleble en la poesía. Los versos se convirtieron en un vehículo para expresar el sufrimiento, la desolación y las esperanzas de reconstrucción tras las tragedias.

- La posguerra trajo consigo una poesía existencialista que exploraba la angustia del ser humano frente a un mundo devastado. Poetas como Dámaso Alonso plasmaron en sus obras esta introspección.

- La modernización, la industrialización y los cambios sociales también influyeron en los poetas, quienes reflexionaron sobre temas como la alienación y el aislamiento en una sociedad cada vez más mecanizada.

Siglo XXI

En contraste con el siglo anterior, el siglo XXI ha visto cómo la globalización y las nuevas tecnologías han transformado tanto los temas como las formas de difusión de la poesía.

- Globalización y digitalización:

- La globalización ha permitido un intercambio cultural sin precedentes, lo que ha enriquecido las temáticas poéticas al incorporar perspectivas multiculturales e interconectadas.

- La digitalización ha democratizado el acceso a la poesía. Plataformas como Instagram o blogs literarios han dado voz a poetas emergentes, permitiendo que sus obras lleguen a audiencias globales sin intermediarios tradicionales.

- Nuevas preocupaciones sociales:

- Los poetas contemporáneos abordan temas actuales como la identidad personal y colectiva, el feminismo, los derechos humanos, el cambio climático y el impacto de la tecnología en nuestras vidas.

- La introspección sigue siendo central, pero ahora se combina con reflexiones sobre cómo las redes sociales y la hiperconexión moldean nuestras emociones y relaciones.

- Expansión de formatos poéticos:

- La poesía del siglo XXI ha adoptado nuevos formatos visuales e interactivos. Poetas como Rupi Kaur han popularizado estilos minimalistas que combinan texto e imagen para llegar a públicos más amplios.

- Además, las plataformas digitales han permitido experimentar con poesía multimedia que incluye elementos audiovisuales e interactivos.

En resumen, mientras que el siglo XX estuvo marcado por grandes rupturas estéticas e influencias históricas traumáticas, el siglo XXI refleja un mundo interconectado donde las nuevas tecnologías han transformado tanto los contenidos como los canales de difusión poética.

2. Estilo y forma poética

Siglo XX

El siglo XX fue un periodo de profundas transformaciones en el estilo y la forma de la poesía. Los poetas de este tiempo se movieron entre la tradición y la innovación, explorando nuevas posibilidades expresivas sin abandonar del todo las raíces clásicas.

- Predominio del verso libre:

Aunque las formas métricas tradicionales, como el soneto, seguían siendo utilizadas por algunos poetas, el verso libre se consolidó como una de las principales características de la poesía del siglo XX. Este estilo, que rompe con las estructuras rígidas de métrica y rima, ofreció a los poetas una mayor libertad para expresar sus emociones y reflexiones. Poetas como Pablo Neruda o Walt Whitman (precursor del verso libre en el siglo XIX) influyeron en esta tendencia, que permitió una mayor fluidez y naturalidad en el lenguaje poético. - Coexistencia con formas tradicionales:

A pesar del auge del verso libre, muchos poetas continuaron utilizando formas clásicas como los sonetos o las décimas, adaptándolas a los temas y sensibilidades modernas. Por ejemplo, Federico García Lorca combinó métricas tradicionales con imágenes innovadoras en su poesía. - Experimentación moderada en las vanguardias:

Los movimientos de vanguardia, como el surrealismo, el futurismo o el dadaísmo, revolucionaron la forma poética al romper con las convenciones establecidas.- El surrealismo, liderado por André Breton, exploró lo irracional y lo onírico mediante imágenes sorprendentes y asociaciones libres. La poesía se convirtió en un espacio para liberar el subconsciente.

- El futurismo, impulsado por Filippo Tommaso Marinetti, celebró la velocidad, la tecnología y el dinamismo de la vida moderna con un lenguaje audaz y rupturista.

- Aunque estas corrientes introdujeron cambios significativos, su impacto fue más conceptual que formal en muchos casos, dejando una huella importante pero no dominante.

En general, la poesía del siglo XX osciló entre la búsqueda de nuevas formas expresivas y el respeto por las tradiciones literarias anteriores. Fue un tiempo de transición donde los poetas experimentaron con el lenguaje sin perder de vista su conexión con los lectores.

Siglo XXI

El siglo XXI ha llevado la libertad formal a un nuevo nivel. La poesía contemporánea no solo ha roto con las estructuras tradicionales, sino que también ha incorporado nuevos formatos y lenguajes que reflejan los cambios culturales y tecnológicos de nuestra era.

- Mayor libertad formal:

En este siglo, la poesía ha dejado atrás casi cualquier restricción formal. Los versos pueden ser largos o cortos, rimados o no rimados, e incluso pueden prescindir completamente de una estructura reconocible.- La poesía visual ha ganado popularidad, combinando texto con elementos gráficos para crear obras que son tanto literarias como artísticas.

- La poesía digital e interactiva aprovecha las herramientas tecnológicas para incluir elementos audiovisuales o interactivos que enriquecen la experiencia del lector/usuario. Ejemplo de esto son los poemas multimedia que incluyen videos, sonidos o animaciones.

- Uso innovador del lenguaje:

Los poetas contemporáneos juegan con el lenguaje de formas novedosas:- Incorporan juegos de palabras, neologismos e incluso emojis para conectar con audiencias modernas.

- Utilizan la intertextualidad, haciendo referencias a otras obras literarias, canciones o incluso memes culturales.

- Experimentan con la ruptura sintáctica, desafiando las normas gramaticales para crear efectos estéticos o emocionales únicos.

- Influencias digitales:

La escritura poética actual también refleja el impacto de la tecnología en nuestra comunicación diaria. Las redes sociales han influido en la brevedad y concisión de muchos poemas contemporáneos (como los micropoemas), mientras que plataformas como Instagram han dado lugar a un estilo minimalista y visualmente atractivo.

En resumen, mientras que el siglo XX marcó una transición hacia una mayor libertad formal con movimientos como el verso libre y las vanguardias, el siglo XXI ha llevado esta libertad al extremo. La poesía contemporánea no solo explora nuevas formas y lenguajes, sino que también se adapta a los formatos digitales e interactivos propios de nuestra era tecnológica. Esto ha permitido que los poetas lleguen a nuevas audiencias y experimenten con maneras inéditas de conectar emocionalmente con sus lectores.

3. Temas predominantes

Siglo XX

La poesía del siglo XX estuvo profundamente influenciada por los grandes eventos históricos, las transformaciones sociales y los cambios culturales que marcaron el rumbo de la humanidad. Los poetas de este periodo abordaron tanto temas universales como cuestiones específicas de su tiempo, convirtiendo la poesía en un reflejo de las tensiones y esperanzas de la época.

- Temas universales:

- El amor y la muerte, dos de los temas más antiguos de la poesía, continuaron siendo centrales en el siglo XX. Poetas como Pablo Neruda exploraron el amor en todas sus formas, desde lo erótico hasta lo espiritual, mientras que otros, como César Vallejo, reflexionaron sobre la muerte y el sufrimiento humano con una intensidad desgarradora.

- La naturaleza también mantuvo su lugar en la poesía como símbolo de belleza, refugio espiritual o incluso como metáfora del estado emocional del poeta. Sin embargo, en este siglo, la naturaleza comenzó a ser vista también desde una perspectiva crítica, como un espacio amenazado por la industrialización y el progreso humano.

- La guerra y el sufrimiento humano:

Las dos guerras mundiales, las guerras civiles y los conflictos políticos dejaron una huella indeleble en la poesía del siglo XX. Los poetas se convirtieron en cronistas del horror y el dolor, utilizando sus versos para denunciar la violencia y expresar el trauma colectivo. Por ejemplo, Wilfred Owen y otros poetas de guerra plasmaron en sus obras las atrocidades de los campos de batalla. - Poesía comprometida políticamente:

En este siglo, surgió una fuerte corriente de poesía social y política que buscaba dar voz a los oprimidos y denunciar las injusticias. Poetas como Miguel Hernández o Nicolás Guillén escribieron desde un compromiso profundo con las luchas sociales y políticas de su tiempo. La poesía dejó de ser solo un espacio para la introspección personal para convertirse en un arma de cambio social.- En América Latina, la poesía comprometida tomó fuerza con autores como Pablo Neruda o Ernesto Cardenal, quienes abordaron temas como la desigualdad social, el imperialismo y las luchas revolucionarias.

En resumen, los temas predominantes en la poesía del siglo XX estuvieron marcados por una combinación de lo eterno (amor, muerte) y lo contextual (guerra, política), reflejando tanto las preocupaciones individuales como las colectivas.

Siglo XXI

El siglo XXI ha traído consigo una ampliación significativa de los temas poéticos. En un mundo globalizado e hiperconectado, los poetas contemporáneos han encontrado nuevas fuentes de inspiración que reflejan las complejidades de nuestra era.

- Diversidad temática:

- La tecnología es uno de los temas más novedosos en la poesía actual. Los poetas reflexionan sobre cómo internet, las redes sociales y los avances tecnológicos han transformado nuestras relaciones humanas, nuestra percepción del tiempo y nuestra identidad.

- La globalización también ha influido en los temas poéticos al permitir que las voces marginales encuentren un espacio para expresarse. Esto ha llevado a una mayor representación de temas relacionados con el feminismo, el racismo, los derechos LGBTQ+ y otras luchas por la justicia social.

- La identidad personal y colectiva ocupa un lugar central en la poesía contemporánea. Los poetas exploran cuestiones relacionadas con el género, la sexualidad, la etnicidad y la pertenencia cultural desde perspectivas profundamente personales.

- Reflexión introspectiva:

Aunque los temas sociales son importantes en el siglo XXI, también hay un fuerte énfasis en la introspección individual. En un mundo cada vez más acelerado e interconectado, muchos poetas utilizan sus versos para explorar emociones como la soledad, la ansiedad o el deseo de conexión auténtica.- Este tipo de poesía introspectiva ha encontrado un gran eco en plataformas digitales como Instagram o TikTok, donde poetas contemporáneos comparten reflexiones breves pero poderosas que conectan directamente con las emociones del lector.

- La naturaleza desde una perspectiva moderna:

Si bien la naturaleza sigue siendo un tema recurrente en la poesía del siglo XXI, ahora se aborda con una mayor conciencia ecológica. Los poetas reflexionan sobre el impacto del cambio climático y nuestra relación cada vez más distante con el entorno natural.

En definitiva, mientras que los poetas del siglo XX se centraron principalmente en responder a los grandes conflictos históricos y sociales de su tiempo, los del siglo XXI han ampliado su mirada hacia una diversidad temática que incluye tanto las preocupaciones globales como las experiencias más íntimas e individuales. Esta riqueza temática refleja no solo las transformaciones culturales y tecnológicas del presente, sino también una búsqueda constante por entender qué significa ser humano en un mundo tan cambiante.

4. Influencia de la tecnología

Siglo XX

En el siglo XX, la tecnología aún no había transformado radicalmente los medios de creación y difusión poética, por lo que los poetas dependían principalmente de los formatos tradicionales para dar a conocer su obra. Sin embargo, las herramientas disponibles en ese momento jugaron un papel importante en la manera en que la poesía llegó a sus lectores.

-

Difusión limitada a libros impresos y revistas literarias:

Durante este siglo, los libros impresos y las revistas literarias fueron los principales vehículos para la publicación y difusión de poesía. Las editoriales y las publicaciones especializadas actuaban como intermediarios entre los poetas y el público, lo que implicaba un acceso más restringido tanto para los creadores como para los lectores.- Los libros de poesía solían tener tiradas limitadas, lo que hacía que este género tuviera un alcance más reducido en comparación con otros géneros literarios.

- Las revistas literarias, como Sur en Argentina o La Revista de Occidente en España, desempeñaron un papel crucial al convertirse en espacios donde se difundían nuevas corrientes poéticas o se daban a conocer voces emergentes. Sin embargo, su alcance seguía siendo elitista y estaba dirigido a un público especializado.

-

Impacto limitado de la tecnología disponible:

Aunque el siglo XX fue testigo de avances tecnológicos como la radio, el cine y la televisión, estos medios rara vez se utilizaron para difundir poesía. La poesía seguía siendo considerada un arte íntimo y reservado, más adecuado para el papel que para las pantallas o los micrófonos.- En algunos casos excepcionales, poetas como Federico García Lorca llevaron su obra a escenarios teatrales o recitales públicos, pero estos eventos eran limitados geográficamente y dependían del contexto cultural.

En resumen, en el siglo XX, la tecnología no tuvo un impacto significativo en la forma o la difusión de la poesía. Este arte permaneció anclado a los formatos tradicionales, lo que restringió su alcance pero también preservó su carácter introspectivo y exclusivo.

Siglo XXI

El siglo XXI ha sido testigo de una revolución tecnológica que ha transformado por completo cómo se crea, comparte y consume poesía. La llegada de internet y las redes sociales ha democratizado el acceso a este arte, permitiendo que cualquier persona pueda convertirse en poeta o lector sin necesidad de intermediarios tradicionales.

-

Uso de redes sociales para democratizar el acceso a la poesía:

- Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok han cambiado las reglas del juego para los poetas contemporáneos. Ahora es posible compartir poemas directamente con una audiencia global con solo unos clics. Esto ha eliminado muchas barreras tradicionales asociadas a la publicación de poesía.

- Poetas como Rupi Kaur o Lang Leav han alcanzado fama internacional gracias a sus publicaciones en redes sociales. Sus versos breves y visualmente atractivos se adaptan perfectamente al formato digital, capturando la atención de una generación acostumbrada al consumo rápido de contenido.

- Las redes sociales también han permitido que comunidades poéticas florezcan en línea. Grupos de escritores emergentes comparten sus obras, reciben retroalimentación y encuentran inspiración en un entorno colaborativo que trasciende fronteras geográficas.

-

Aparición de formatos digitales innovadores:

La tecnología no solo ha cambiado cómo se comparte la poesía, sino también cómo se crea. Los poetas del siglo XXI han experimentado con nuevos formatos digitales que combinan texto con elementos visuales e interactivos:- Poesía visual: En plataformas como Instagram, muchos poemas se presentan junto con ilustraciones o diseños gráficos que complementan el mensaje del texto. Esto ha dado lugar a una forma híbrida entre literatura y arte visual.

- Poesía interactiva: Algunos creadores han llevado la poesía al ámbito multimedia mediante sitios web interactivos o aplicaciones móviles donde el lector puede explorar versos acompañados de música, animaciones o efectos visuales. Este tipo de poesía rompe con las barreras tradicionales del papel al ofrecer una experiencia multisensorial.

- Micropoemas: En redes como Twitter (donde el límite de caracteres fomenta la brevedad), han surgido formas condensadas de poesía que buscan transmitir emociones profundas con pocas palabras.

-

Impacto cultural del formato digital:

La accesibilidad tecnológica ha permitido que nuevas voces encuentren un espacio para expresarse, especialmente aquellas que antes estaban marginadas por las estructuras tradicionales del mundo editorial. Esto ha diversificado enormemente las perspectivas presentes en la poesía contemporánea.

En conclusión, mientras que en el siglo XX la tecnología tuvo un impacto limitado en la difusión poética, el siglo XXI ha visto cómo las herramientas digitales han transformado este arte desde sus cimientos. La poesía ya no está confinada al papel ni restringida por intermediarios; ahora es un fenómeno global e inclusivo que evoluciona constantemente gracias a las posibilidades tecnológicas.

5. Representantes destacados a nivel global

Siglo XX

El siglo XX fue un periodo de gran riqueza poética, con autores que marcaron profundamente la literatura universal. Entre ellos destacan:

- Pablo Neruda (Chile):

Neruda es uno de los poetas más influyentes del siglo XX, conocido por su capacidad para abordar temas que van desde el amor hasta la política y la naturaleza. Su obra incluye títulos icónicos como Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra y Canto General. Su activismo político y su afiliación al Partido Comunista influyeron en su poesía, convirtiéndolo en una voz comprometida con las causas sociales y políticas de su tiempo. En 1971, recibió el Premio Nobel de Literatura, consolidando su legado como uno de los grandes poetas universales. - Federico García Lorca (España):

Figura central de la Generación del 27, Lorca es conocido por su lirismo único y su capacidad para fusionar lo popular con lo vanguardista. Su poesía aborda temas como el amor, la muerte y el destino, a menudo impregnados de simbolismo y referencias a la cultura andaluza. Obras como Romancero Gitano y Poeta en Nueva York son ejemplos de su maestría. Lorca también destacó por su sensibilidad hacia las injusticias sociales, aunque su enfoque fue más lírico que político. - Octavio Paz (México):

Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, Paz es reconocido por su exploración filosófica y estética en la poesía. Obras como El laberinto de la soledad y Piedra de sol muestran su interés por temas universales como el tiempo, la identidad y el lenguaje. Su poesía combina influencias de las tradiciones mexicanas con corrientes literarias internacionales, creando una obra profundamente reflexiva y universal.

Siglo XXI

En el siglo XXI, la poesía ha evolucionado hacia una mayor diversidad temática y formal, destacando autores que han sabido conectar con las audiencias contemporáneas:

- Rupi Kaur (India/Canadá):

Rupi Kaur es una de las voces más reconocidas en la poesía contemporánea gracias a su uso innovador de las redes sociales para difundir sus obras. Con libros como Milk and Honey y The Sun and Her Flowers, Kaur aborda temas como el amor, el trauma, la migración y la sanación emocional. Su estilo minimalista y accesible ha resonado especialmente entre lectores jóvenes, convirtiéndola en un fenómeno global.

.

- Ocean Vuong (Vietnam/EE.UU.):

Vuong es conocido por explorar temas como la identidad, la experiencia inmigrante y las relaciones familiares desde una perspectiva profundamente introspectiva. Su obra Night Sky with Exit Wounds ha sido ampliamente aclamada por su lirismo innovador y sus imágenes vívidas. Vuong combina lo personal con lo universal, abordando cuestiones de género, sexualidad e historia cultural.. - Ada Limón (EE.UU.):

Limón es una poeta estadounidense cuya obra se caracteriza por combinar observaciones sobre la naturaleza con reflexiones personales e introspectivas. En libros como The Carrying, Limón explora temas como la maternidad, la pérdida y el sentido de pertenencia. Su estilo íntimo y meditativo ha ganado reconocimiento internacional, convirtiéndola en una figura destacada de la poesía contemporánea.

.

Estos poetas representan dos épocas distintas pero igualmente significativas en la historia literaria. Mientras que los autores del siglo XX marcaron un antes y un después con sus contribuciones al modernismo, las vanguardias y la poesía social, los del siglo XXI han sabido adaptarse a un mundo globalizado e hiperconectado, utilizando nuevas plataformas para llegar a audiencias más amplias sin perder profundidad ni autenticidad.

6. Representantes destacados es España

Siglo XX: Poetas españoles

El siglo XX en España fue un periodo de gran riqueza poética, marcado por la influencia de movimientos como el modernismo, las vanguardias y la Generación del 27. Algunos de los poetas más destacados son:

-

Federico García Lorca (1898-1936):

Miembro de la Generación del 27, Lorca es uno de los poetas más universales de la literatura española. Su obra combina tradición y vanguardia, con un estilo profundamente lírico y simbólico. Libros como Romancero gitano y Poeta en Nueva York abordan temas como el amor, la muerte, la injusticia social y el destino trágico, dejando una huella imborrable en la poesía del siglo XX. -

Antonio Machado (1875-1939):

Figura clave del modernismo y la poesía española del siglo XX, Machado destacó por su estilo reflexivo y melancólico. Su obra, como Campos de Castilla, refleja una profunda conexión con el paisaje español y una preocupación por los valores humanos y sociales. Fue un poeta comprometido con su tiempo que exploró temas como el paso del tiempo, la memoria y la identidad nacional. -

Juan Ramón Jiménez (1881-1958):

Premio Nobel de Literatura en 1956, Juan Ramón es conocido por su búsqueda de la “poesía pura”. Obras como Platero y yo y Diario de un poeta recién casado muestran su sensibilidad hacia lo cotidiano y su obsesión por la perfección estética. Su poesía influyó enormemente en generaciones posteriores.

Siglo XXI: Poetas españoles

En el siglo XXI, la poesía española ha experimentado una renovación gracias a nuevas voces que exploran temas contemporáneos y experimentan con formas innovadoras. Entre los poetas destacados se encuentran:

-

Elena Medel (1985):

Reconocida como una de las voces más importantes de su generación, Medel aborda temas como el feminismo, las relaciones familiares y las desigualdades sociales. Su obra combina una sensibilidad lírica con una mirada crítica hacia el presente. Libros como Chatterton o Las maravillas han consolidado su lugar en la poesía contemporánea. -

Antonio Lucas (1975):

Poeta madrileño que destaca por su estilo elegante y reflexivo. En obras como Los desengaños, Lucas explora temas como el amor, el desencanto y el paso del tiempo, utilizando un lenguaje rico en imágenes y matices emocionales. -

Mario Obrero (2003):

Con apenas 19 años, Obrero se ha convertido en una revelación de la poesía española contemporánea. Sus libros, como Carpintería de armónicos o Peachtree City, reflejan una perspectiva cosmopolita e innovadora que combina madurez estilística con frescura temática.

Estos poetas representan dos momentos distintos pero igualmente vibrantes de la poesía española: mientras que los del siglo XX marcaron hitos universales con sus contribuciones a las corrientes literarias tradicionales y vanguardistas, los del siglo XXI están renovando el panorama poético con temáticas actuales y nuevas formas de expresión.

7. Conexiones entre ambos siglos

Continuidad del verso libre como forma predominante

El verso libre ha sido una constante en la poesía tanto del siglo XX como del XXI, consolidándose como una de las formas más representativas de la lírica moderna y contemporánea.

- Siglo XX:

La adopción del verso libre en el siglo XX marcó una ruptura con las estructuras métricas tradicionales, liberando a los poetas de las restricciones formales y permitiéndoles explorar nuevas formas de expresión. Este estilo se convirtió en el vehículo ideal para reflejar las inquietudes individuales y colectivas de la época, desde las vanguardias hasta la poesía social. Poetas como Federico García Lorca o Vicente Aleixandre emplearon el verso libre para plasmar imágenes innovadoras y profundas reflexiones emocionales, mientras que otros, como Blas de Otero, lo utilizaron para expresar un compromiso político y social. - Siglo XXI:

En el siglo XXI, el verso libre sigue siendo la forma predominante, pero ha evolucionado para adaptarse a los nuevos contextos culturales y tecnológicos. Los poetas contemporáneos lo emplean no solo para explorar emociones personales, sino también para abordar temas globales como la identidad, la justicia social o el cambio climático. Además, el verso libre se ha combinado con formatos digitales y visuales, ampliando su alcance y transformándolo en un medio más dinámico e interactivo.

Persistencia del compromiso social en ambas épocas

El compromiso social ha sido un eje central en la poesía de ambos siglos, aunque adaptado a los contextos históricos y culturales específicos de cada periodo.

- Siglo XX:

Durante este siglo, la poesía comprometida surgió como respuesta a los grandes conflictos sociales y políticos de la época. Los poetas utilizaron sus versos para denunciar injusticias, dar voz a los oprimidos y promover cambios sociales. En España, autores como Miguel Hernández o Gabriel Celaya escribieron desde un profundo compromiso con las luchas obreras y antifascistas. La poesía social de este periodo se caracterizó por su lenguaje directo y su enfoque en temas como la guerra civil española, la desigualdad económica y los derechos humanos. - Siglo XXI:

En el contexto contemporáneo, el compromiso social sigue siendo un tema recurrente, pero se ha ampliado para incluir nuevas preocupaciones globales. Los poetas actuales abordan cuestiones como el feminismo, los derechos LGBTQ+, la migración y el cambio climático. Además, utilizan sus obras para reflexionar sobre las consecuencias de la globalización y las desigualdades sistémicas. Este compromiso no solo se manifiesta en los temas tratados, sino también en el uso de plataformas digitales para llegar a audiencias más amplias y democratizar el acceso a la poesía..

En conclusión, tanto el verso libre como el compromiso social han servido como puentes entre los siglos XX y XXI. Mientras que el verso libre proporciona una continuidad estilística que permite a los poetas adaptarse a las demandas expresivas de cada época, el compromiso social refleja cómo la poesía sigue siendo una herramienta poderosa para cuestionar y transformar la realidad.

Conclusión

La poesía, como forma de expresión artística, ha evolucionado a lo largo de los siglos adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos de cada época. Al comparar la poesía del siglo XX con la del siglo XXI, se pueden identificar tanto diferencias significativas como continuidades que demuestran su capacidad para reflejar el espíritu de cada tiempo.

Resumen de diferencias y similitudes

Entre las principales diferencias destaca el impacto de la tecnología en la creación y difusión de la poesía. Mientras que en el siglo XX los poetas dependían casi exclusivamente de libros impresos y revistas literarias para llegar a sus lectores, en el siglo XXI las redes sociales y las plataformas digitales han democratizado el acceso a la poesía, permitiendo que voces emergentes encuentren audiencias globales sin necesidad de intermediarios tradicionales. Además, los formatos poéticos han evolucionado: la poesía visual, interactiva y multimedia es una característica distintiva del siglo XXI que no existía en épocas anteriores.

En cuanto a los temas, aunque el amor, la muerte y las preocupaciones sociales han sido constantes en ambos siglos, el siglo XXI ha ampliado el espectro temático para incluir cuestiones como la tecnología, la identidad personal y colectiva, y el cambio climático. Esto refleja un mundo más globalizado e interconectado, donde las preocupaciones individuales se entrelazan con los desafíos globales.

Sin embargo, hay elementos que conectan ambos periodos. El verso libre sigue siendo una forma predominante que permite a los poetas explorar su creatividad sin restricciones formales. Asimismo, el compromiso social persiste como un eje central en la poesía, aunque adaptado a los contextos históricos: si en el siglo XX los poetas denunciaban guerras o luchaban contra regímenes autoritarios, en el siglo XXI abordan temas como la justicia social, el feminismo o los derechos humanos desde perspectivas contemporáneas.

La poesía como espejo de las transformaciones sociales y culturales

A lo largo del tiempo, la poesía ha demostrado ser mucho más que un arte introspectivo: es un espejo que refleja las transformaciones sociales y culturales de cada época. En el siglo XX, fue testigo del sufrimiento humano durante guerras devastadoras, del auge de las ideologías políticas y de una búsqueda constante por romper con las tradiciones literarias. En el siglo XXI, se ha convertido en una herramienta para explorar nuestra relación con un mundo hiperconectado y cambiante, abordando tanto los desafíos globales como las emociones más íntimas.

La poesía sigue siendo un espacio único donde lo universal y lo personal convergen. A través de sus versos, los poetas capturan las inquietudes de su tiempo al mismo tiempo que revelan verdades atemporales sobre la condición humana. Ya sea desde una página impresa o desde una pantalla digital, la poesía continúa siendo un faro que ilumina nuestras emociones más profundas y nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos.

En definitiva, aunque cambien los formatos, los temas o los medios de difusión, la poesía sigue viva como una forma esencial de expresión humana: un arte capaz de adaptarse a cualquier época sin perder su esencia transformadora.

El valor de los libros en papel en el siglo XXI

En el siglo XXI, la poesía ha encontrado nuevas formas de expresión y difusión gracias a las redes sociales y las plataformas digitales. Sin embargo, es crucial mantener y valorar los libros en papel como un medio esencial para la poesía.

Importancia de los libros en papel:

- Experiencia táctil y sensorial: Los libros en papel ofrecen una experiencia única que las pantallas digitales no pueden replicar. La textura del papel, el olor de las páginas y la sensación de hojear un libro físico crean una conexión más profunda con la obra.

- Concentración y retención: La lectura en papel permite una mayor concentración y una mejor retención de la información. Los lectores pueden sumergirse en la poesía sin las distracciones y la fragmentación que caracterizan a las plataformas digitales.

- Durabilidad y coleccionismo: Los libros en papel son objetos duraderos que pueden ser compartidos, coleccionados y transmitidos a futuras generaciones. Representan una forma de preservar la cultura y la memoria literaria de manera tangible.

- Preservación de la tradición literaria: Los libros en papel son un vínculo con la tradición literaria del pasado. Mantenerlos vivos garantiza que las obras maestras de la poesía sigan siendo accesibles y apreciadas por las generaciones futuras.

- Reflexión y meditación: La poesía en papel permite una mayor reflexión y meditación sobre los temas y las formas poéticas. Los lectores pueden detenerse en los versos, analizar las estructuras y explorar las profundidades de la obra de manera más profunda.

Aunque la poesía del siglo XXI podría sobrevivir sin libros en papel, perdería una dimensión esencial de su naturaleza. Los libros en papel no solo son un medio de difusión, sino también una parte integral de la experiencia poética. La poesía digital y las plataformas en línea han ampliado el alcance y la accesibilidad de la poesía, pero no pueden reemplazar completamente la riqueza y la profundidad que los libros en papel ofrecen.

En resumen, los libros en papel siguen siendo fundamentales para la poesía en el siglo XXI porque proporcionan una experiencia única, duradera y reflexiva que complementa y enriquece la poesía digital. La coexistencia de ambos formatos es esencial para preservar la diversidad y la riqueza de la poesía contemporánea.

¿Qué sentido tiene para un poeta del S.XXI publicar un libro?

Publicar un libro de poesía en el siglo XXI sigue teniendo un gran sentido para los poetas, aunque las razones y los beneficios han evolucionado con respecto a épocas anteriores. He aquí algunas de las principales motivaciones y ventajas de publicar un poemario en la actualidad:

Consolidación de la carrera poética

La publicación de un libro sigue siendo un hito importante en la carrera de un poeta. Representa la culminación de un proceso creativo y permite presentar un cuerpo coherente de trabajo.

Para muchos, supone dar el salto de compartir poemas sueltos en redes sociales o blogs a tener una obra completa y tangible.

Construcción de una audiencia

Aunque las redes sociales permiten llegar a un público amplio, un libro ofrece una experiencia más profunda y duradera para los lectores. Permite construir una base de seguidores más sólida y comprometida.

Además, el libro físico sigue teniendo un valor simbólico y emocional para muchos lectores de poesía.

Profesionalización y reconocimiento

Publicar un libro ayuda a que el poeta sea tomado más en serio en el ámbito literario. Puede abrir puertas a premios, becas, invitaciones a festivales y otras oportunidades profesionales. También contribuye a construir una reputación y ganar credibilidad como autor.

Nuevas oportunidades económicas

Si bien es difícil vivir solo de la venta de libros de poesía, la publicación puede generar ingresos indirectos a través de talleres, lecturas, conferencias o servicios de asesoría literaria. El libro se convierte en una carta de presentación para estas actividades.

Impacto cultural y social

La poesía sigue teniendo un papel importante como vehículo de expresión artística y reflexión sobre la condición humana. Publicar un libro permite al poeta contribuir al diálogo cultural de su tiempo y potencialmente influir en lectores y otros escritores.

Preservación y legado

En un mundo digital efímero, el libro físico sigue siendo una forma de preservar la obra poética para futuras generaciones. Representa un legado más duradero y accesible a largo plazo que los contenidos en redes sociales.

En conclusión, aunque el panorama editorial ha cambiado, publicar un libro de poesía en el siglo XXI sigue teniendo un gran valor para los poetas. Combina el prestigio tradicional del formato libro con las nuevas posibilidades de difusión y conexión con los lectores que ofrecen los medios digitales. El reto está en aprovechar ambos mundos para potenciar la carrera poética y llegar a una audiencia más amplia.

6 GENERACIONES DE POESÍA QUE DEBES CONOCER SI TE GUSTA LA POESÍA

6 GENERACIONES DE POESÍA QUE DEBES CONOCER SI TE GUSTA LA POESÍA

La poesía española ha sido testigo de una evolución constante a lo largo de los siglos, marcada por generaciones que han dejado su huella en la literatura. Cada una de estas generaciones ha reflejado el contexto histórico, social y cultural de su tiempo, abordando temas universales como la identidad, el amor, la muerte y la búsqueda de sentido. En este artículo exploraremos seis generaciones fundamentales que todo amante de la poesía debería conocer, desde la Generación del 98 hasta la Generación de los 90.

1. Generación del 98: La crisis y el alma de España

La Generación del 98 surgió como respuesta a la profunda crisis nacional provocada por la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898 (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Estos poetas y escritores se dedicaron a reflexionar sobre el “problema de España” desde un enfoque existencial y regeneracionista.

Autores destacados:

Antonio Machado: Su obra, como Campos de Castilla, refleja un lirismo profundo y una conexión con los paisajes castellanos.

Miguel de Unamuno: Su poesía aborda cuestiones filosóficas y existenciales.

Ramón María del Valle-Inclán: Aunque más conocido por su teatro, también escribió poesía cargada de simbolismo.

Temas principales:

Identidad nacional y regeneración espiritual.

Paisajes castellanos como metáfora del alma española.

Reflexiones sobre la vida, la muerte y el tiempo.

2. Generación del 27: Tradición y vanguardia

La Generación del 27 es una de las más ricas en la historia literaria española. Surgió en los años 20 con el objetivo de combinar tradición y modernidad, rindiendo homenaje a Luis de Góngora en su tercer centenario. Estos poetas integraron influencias clásicas con las vanguardias europeas.

Autores destacados:

Federico García Lorca: Maestro del simbolismo y el surrealismo.

Rafael Alberti: Conocido por su versatilidad temática y estilística.

Vicente Aleixandre: Premio Nobel de Literatura, exploró el surrealismo y el existencialismo.

Temas principales:

Amor, muerte y naturaleza.

Experimentación formal e innovación estética.

Influencia del surrealismo y las corrientes vanguardistas.

3. Generación del 36: La poesía en tiempos de guerra

La Guerra Civil Española marcó profundamente a los poetas de esta generación. Divididos entre poesía arraigada (afín al franquismo) y desarraigada (crítica al régimen), estos autores reflejaron las tensiones sociales y políticas de su tiempo.

Autores destacados:

Miguel Hernández: Poeta comprometido cuya obra combina lirismo con denuncia social (El rayo que no cesa).

Luis Rosales: Representante de la poesía arraigada.

José Hierro: Figura clave en la poesía desarraigada, con un tono existencialista.

Temas principales:

La guerra, el exilio y la muerte.

Reflexión sobre la condición humana en tiempos convulsos.

4. Generación del 50: Los “niños de la guerra”

Conocida como la generación de los “niños de la guerra”, estos poetas comenzaron a publicar en los años 50. Su obra combina tradición con modernidad, adoptando un tono más intimista pero sin abandonar una crítica social.

Autores destacados:

Jaime Gil de Biedma: Maestro del coloquialismo irónico.

Ángel González: Poeta intimista con una fuerte conciencia social.

José Ángel Valente: Su obra es profundamente filosófica.

Temas principales:

Reflexión sobre lo cotidiano.

Crítica social desde una perspectiva personal.

El paso del tiempo y el desencanto.

5. Generación del 68 o Novísimos: La ruptura experimental

También conocida como los “Novísimos”, esta generación se caracteriza por su experimentación formal y su cosmopolitismo. Influenciados por las corrientes contraculturales internacionales, sus obras rompieron con las tradiciones anteriores.

Autores destacados:

Pere Gimferrer: Poeta experimental con influencias cinematográficas.

Manuel Vázquez Montalbán: Autor polifacético que combinó poesía con narrativa.

Ana María Moix: Única mujer incluida en Nueve novísimos poetas españoles.

Temas principales:

Cultura pop, cine y referencias internacionales.

Innovación formal e intertextualidad.

6. Generación de los 90: Pluralidad temática

La Generación de los 90 se caracteriza por su diversidad estilística y temática. Estos poetas retoman elementos clásicos mientras integran nuevas preocupaciones sociales, políticas e individuales.

Autores destacados:

Luis García Montero: Figura clave en la “poesía de la experiencia”.

Benjamín Prado: Poeta urbano con un lenguaje directo.

Ana Rossetti: Conocida por su erotismo lírico.

Temas principales:

Lo cotidiano como eje central.

Reflexión sobre las relaciones humanas.

Influencia del contexto urbano contemporáneo.

Conclusión

Estas seis generaciones representan un recorrido fascinante por la evolución de la poesía española desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Cada una aporta una visión única sobre el mundo que les tocó vivir, dejando un legado imprescindible para cualquier amante de las letras. Conocerlas es adentrarse en un universo donde tradición e innovación se entrelazan para dar forma a algunas de las obras más bellas e influyentes de nuestra literatura.

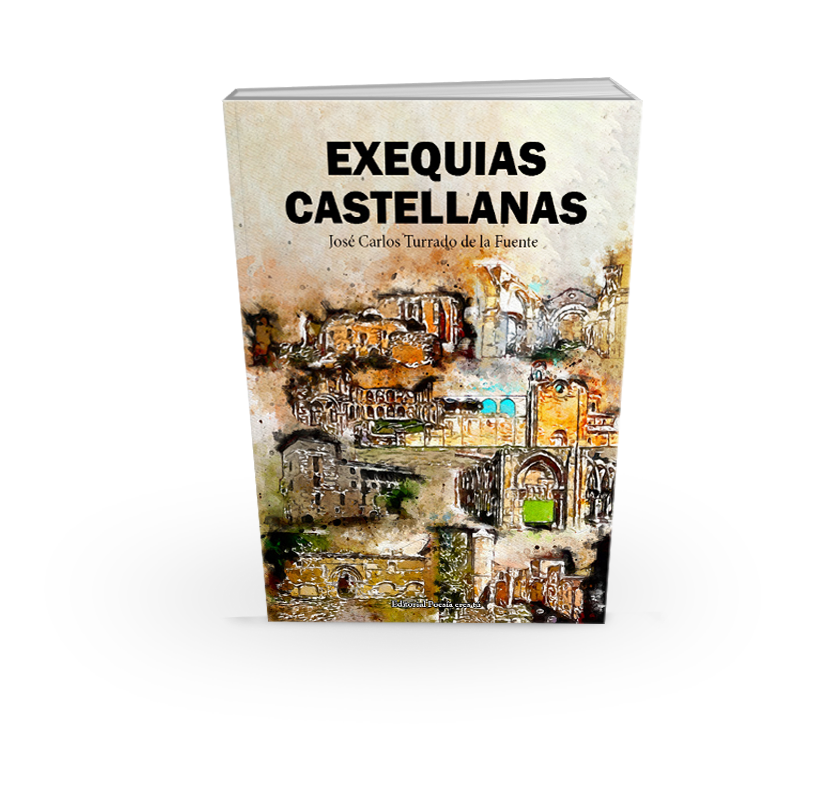

“Exequias Castellanas” Premio al Mejor Libro de Poesía Asociación de Editores de Poesía del año 2023

La editorial Poesía eres tú se complace en anunciar que “Exequias Castellanas”, la obra maestra del talentoso autor José Carlos Turrado de la Fuente, ha sido galardonada con el prestigioso Premio al Mejor Libro de Poesía en Lengua Española del año 2023. Este reconocimiento no solo celebra la excelencia literaria de Turrado, sino que también destaca la profunda conexión emocional y cultural que su poesía establece con el patrimonio castellano.

Sobre “Exequias Castellanas”

Publicado en 2023, “Exequias Castellanas” es una impresionante colección de 29 sonetos que rinde homenaje a la riqueza arquitectónica y cultural de Castilla. A través de un lenguaje evocador y una estructura poética impecable, Turrado nos transporta a los rincones más emblemáticos de esta histórica región, explorando su historia y belleza con una sensibilidad única.

Cualidades destacadas de la obra

- Innovación poética: Turrado desafía las convenciones del soneto tradicional, infundiendo frescura y originalidad en cada verso, lo que convierte a esta obra en un referente contemporáneo en la poesía en lengua española.

- Profundidad temática: La obra no solo describe lugares; cada poema es un viaje introspectivo que invita al lector a reflexionar sobre la identidad cultural y el legado histórico de Castilla.

- Riqueza lingüística: El autor despliega un vocabulario rico y matizado, creando imágenes vívidas que resuenan en la memoria del lector y evocan emociones profundas.

Datos de publicación

- Autor: José Carlos Turrado de la Fuente

- Editorial: Poesía eres tú

- Año de publicación: 2023

- ISBN: 978-84-18893-57-5

La editorial Poesía eres tú se siente honrada de haber publicado esta obra excepcional y agradece a todos los lectores y críticos que han apoyado su difusión. Felicitamos sinceramente a José Carlos Turrado de la Fuente por este merecido reconocimiento, confiando en que su poesía seguirá iluminando el camino para futuras generaciones de amantes de las letras.

Los 12 mejores libros de poesía del año 2.022

Los 12 mejores libros de poesía del año 2.022

Como todos los años la Asociación de editores de poesía (A.E.P.) emite un listado de libros recomendados para su lectura. Son libros que conviene leer porque son una selección de los editores. Es una ocasión única para estar en la actualidad de la poesía.