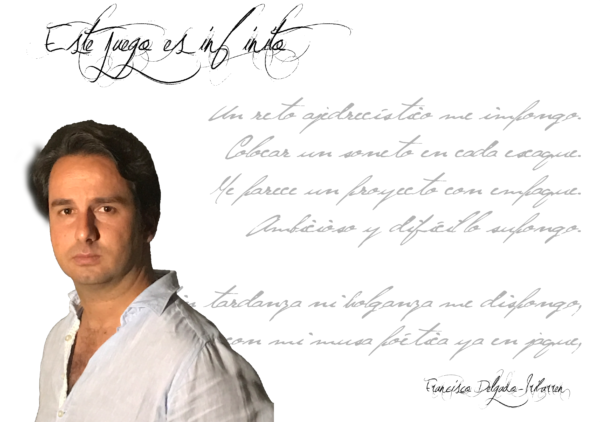

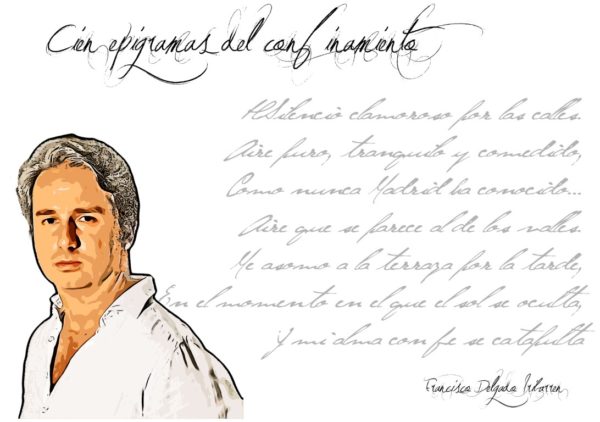

Francisco Delgado-Iribarren “Parece que la poesía humorística anda de capa caída”

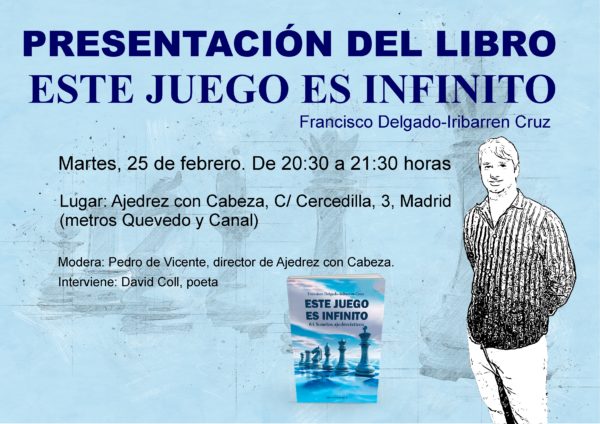

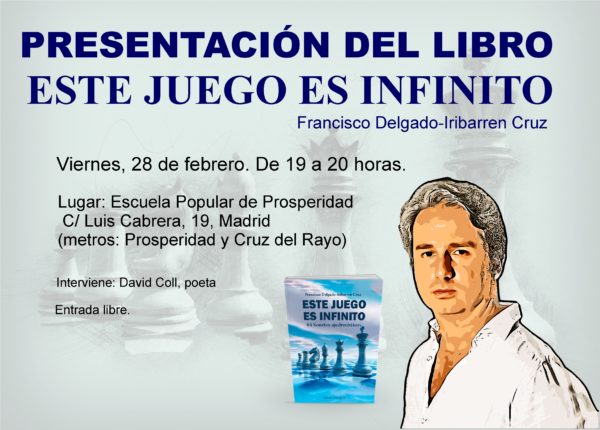

Después de su libro Este juego es infinito, Francisco Delgado-Iribarren nos presenta Cien epigramas del confinamiento.

P.- Un hecho insólito como es un confinamiento en una pandemia te lleva a escribir este libro. ¿Pero qué tiene de especial este confinamiento a nivel social para que te lleve a escribir este libro?

R.- La pandemia y los confinamientos están siendo experiencias nuevas para todos, nunca había sucedido algo así en el mundo globalizado y tecnológico. A nivel social, esto se traduce en comportamientos totalmente nuevos, como saltarse los confinamientos, como aplaudir en los balcones, como ponerse una mascarilla por la barbilla… En una sociedad como la española, era inevitable que esta situación provocara un nuevo humor y una nueva picaresca.

Al principio de la pandemia escribí un par de poemas de aire dramático y apocalíptico. Pero, dado que no soy científico ni sanitario, sino escritor y poeta, pronto me di cuenta de que lo que yo podía aportar tenía que ver con nosotros mismos, con el común o no de los españoles, con nuestra reacción ante la pandemia. Este libro es como un espejo que disecciona el alma de la sociedad.

P.- Tu anterior libro Este juego es infinito usaste el soneto como forma métrica para expresarte. ¿Por qué ahora usas el epigrama? ¿Qué tiene de especial el epigrama?

R.- La poesía satírica en general y la epigramática en particular me atraen mucho desde que estaba en la universidad o incluso antes. Leí las compilaciones de Alfonso Ussía y a través de libros y periódicos me familiaricé con la obra satírica de Jaime Campmany, del propio Ussía, de Juan Pérez Creus, de Manolito el Pollero, de Manuel del Palacio, y de ahí para atrás, hacia los clásicos del XVII.

El epigrama es breve por definición y Juan de Iriarte lo comparó con el aguijoneo de una abeja. Jaime Campmany decía que de sus dos ingredientes principales, que son el humor y la mala leche, debe prevalecer el humor. Solo así es aceptable, amable y llevadero. Recuerdo que, en una conferencia que dio en mi universidad, le pregunté a la escritora Ángela Vallvey por la poesía satírica, y me gustó que dijera que uno de sus ingredientes es la compasión, porque no es fácil de detectar.

P.- ¿Están basados los epigramas en historias reales?

R.- Hay de todo. Algunos sí, como el del que paseaba a sus peces, el que se gastó una fortuna en papel higiénico (aunque fue en Australia) y la concejal que se conectó a una reunión de trabajo desde la playa. Otros se basan en situaciones generales, como los que hablan de los jardines y piscinas, de los paseos extenuantes de los perros o de los ERTE.

En algunos utilizo un chiste que he visto u oído en algún sitio y lo convierto en epigrama: es el caso del “Covid-20”, que alguien puso en una pancarta en su balcón. Y otros son situaciones totalmente inventadas, como el del “café desconfinado”.

P.- Hay mucho humor en Cien epigramas del confinamiento. ¿Se puede compaginar el humor y la poesía?

R.- ¡Por supuesto! El mejor ejemplo de ello es don Francisco de Quevedo, cuya obra humorística en verso es ingente. No es extraño que el poema satírico más famoso en español sea suyo: “Érase un hombre a una nariz pegado…” Otro muy conocido es el de “Poderoso caballero es don Dinero”.

Cervantes no solo escribe con humor en El Quijote, también en sus poemas: “¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza…!” Lope de Vega también cultiva los aspectos lúdicos y humorísticos de la poesía. Y no olvidemos que el gran satírico y epigramista del imperio romano es Marco Valerio Marcial, que nació en la actual Calatayud en el año 40 d.C.

Es cierto que, desde los satíricos del siglo XX que he mencionado antes, parece que la poesía humorística anda de capa caída. Hoy en día seguimos asociando la poesía a lo amoroso, a lo sentimental, a lo serio, a lo grave, a lo profundo y a lo trascendente. Pero es que nada de esto es incompatible con el humor.

P.- Podríamos decir que son cien epigramas y un soneto con el que empieza el libro en el que cuentas tu experiencia en primera persona. ¿Cómo viviste el confinamiento?

R.- Cuando se decretó el primer estado de alarma estaba trabajando y me vi incluido en un ERTE. Pasé el confinamiento en casa de mi madre, nos organizábamos bien: ella teletrabajaba y yo avanzaba en la oposición al Estado que estoy preparando. Nos repartíamos las tareas domésticas y aprovechamos para mejorar mis dotes culinarias. En lo personal, no fue una mala época. A los dos meses y medio volví a trabajar.

P.- ¿Tienes ya pensado tu siguiente libro? ¿Nos puedes adelantar algo?

R.- Tengo muchas ideas para libros, sobre todo novelas, y tengo muchos poemas acumulados que algún día se organizarán en libros. El último tema que me ha inspirado ya un par de poemas es el ‘caso Rociíto’. Y otra sonada entrevista, la de Megan y Harry, me inspiró un soneto contra el racismo. Pero no tengo publicación de libro prevista a corto plazo. ¡Habrá que esperar!

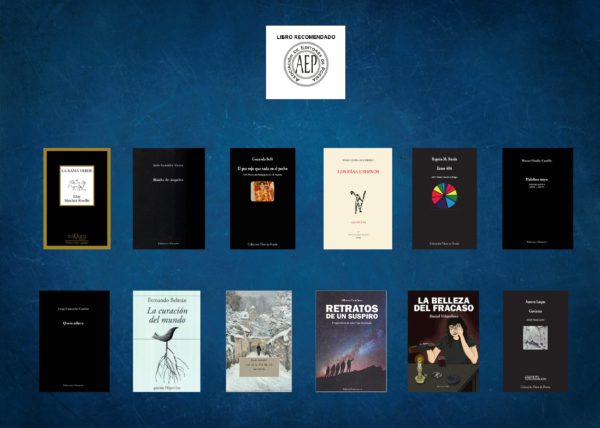

1.- La rama verde, de Eloy Sánchez Rosillo

1.- La rama verde, de Eloy Sánchez Rosillo 2.- Ruido de ángeles, de Julio González Alonso

2.- Ruido de ángeles, de Julio González Alonso 3.- El pez rojo que nada en el pecho, de Gioconda Belli

3.- El pez rojo que nada en el pecho, de Gioconda Belli 4.- Los días eternos, de María Elena Higueruelo

4.- Los días eternos, de María Elena Higueruelo 5.- Error 404, de Begoña M. Rueda

5.- Error 404, de Begoña M. Rueda 6.- Palabra tuya, de Manuel Emilio Castillo

6.- Palabra tuya, de Manuel Emilio Castillo 7.- Gavieras, de Aurora Luque

7.- Gavieras, de Aurora Luque 8.- La curación del mundo, de Fernando Beltrán

8.- La curación del mundo, de Fernando Beltrán 9.- La Belleza del fracaso, de Daniel Viñambres

9.- La Belleza del fracaso, de Daniel Viñambres 10.- Retratos de un suspiro, de Alberto Lendínez

10.- Retratos de un suspiro, de Alberto Lendínez 11. Lo que no se ve, de Jesús Montiel

11. Lo que no se ve, de Jesús Montiel 12.- Quemadura, de Jorge Camacho

12.- Quemadura, de Jorge Camacho