Related Posts

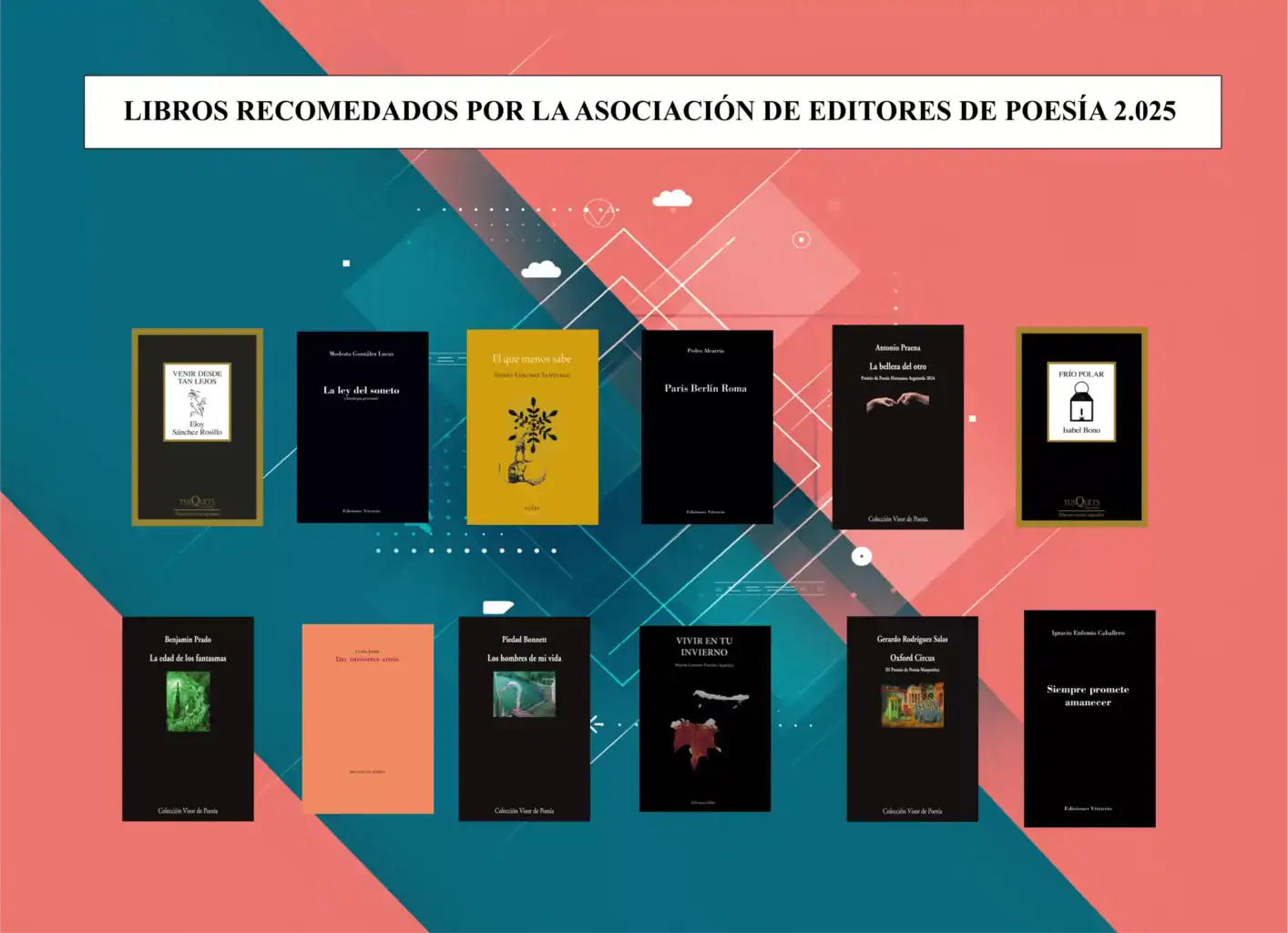

Los Libros que Iluminaron el Año: Selección de la Asociación de Editores de Poesía 2025

Fuente: https://editorespoesia.com/libros-recomendados/

Los Libros que Iluminaron el Año: Selección de la Asociación de Editores de Poesía 2025

El año 2025 ha sido testigo de una cosecha poética excepcional en España, donde doce títulos han logrado capturar las distintas temperaturas del alma contemporánea. La Asociación de Editores de Poesía ha reunido estas voces que, como constelaciones en la noche literaria, trazan mapas de nuestra condición humana desde la memoria hasta el desamparo, desde la celebración hasta el duelo. Estos libros han destacado no solo por su calidad literaria intrínseca, sino por su capacidad para dialogar con el presente, para convertir lo personal en universal y para recordarnos que la poesía sigue siendo el lenguaje más preciso para nombrar lo innombrable.

Los hombres de mi vida – Piedad Bonnett (Visor)

Como quien desmonta un mecanismo para entender su funcionamiento, la poeta colombiana Piedad Bonnett se adentra en la cartografía de lo masculino que ha habitado su existencia. Este libro es un espejo que no devuelve reflejos, sino grietas: el padre, el esposo, el hijo ausente se convierten en espejos rotos donde la poeta busca recomponer su propio rostro. Ha destacado este año por su valentía al abordar sin victimismos la compleja relación entre lo femenino y lo masculino, mostrando cómo las mujeres de toda una generación se entregaron incondicionalmente al amor y sufrieron con mayor intensidad el abandono. La obra se erige como un testimonio de supervivencia a través de la literatura, conquistando esa “relativa serenidad” que solo otorga el arte cuando se convierte en territorio de sanación.

Venir desde tan lejos – Eloy Sánchez Rosillo (Tusquets)

Si los libros anteriores de Sánchez Rosillo eran cantos elegíacos o celebraciones, este último es una meditación desde la cima de la montaña. El poeta murciano escribe desde la altura de quien ha caminado tanto que puede mirar atrás sin nostalgia y adelante sin temor. Ha brillado en 2025 como una obra de aceptación y gratitud, donde el tiempo no es enemigo sino maestro. Los lectores han destacado su extraordinaria calidad, reconociendo que podría tratarse de su último libro sin que haya perdido un ápice de intensidad. Es la quintaesencia de una trayectoria que comenzó con el Premio Adonáis en 1977 y que alcanza aquí uno de sus logros más altos.

Oxford Circus – Gerardo Rodríguez Salas (Visor)

Galardonado con el III Premio Internacional de Poesía Marpoética, este poemario convierte una estación de metro londinense en metáfora de todas las encrucijadas existenciales. Como un caleidoscopio urbano, Rodríguez Salas hace girar identidades contradictorias, tiempos superpuestos y soledades compartidas en el tumulto de la ciudad. El libro ha destacado por su propuesta experimental y neocreacionista, heredera de Vicente Huidobro, que rompe con la poesía tradicional realista para crear un contexto imaginario donde la experiencia emocional se fragmenta como los andenes del suburbano. La soledad se convierte aquí en caja negra, contenedor de confesiones oscuras que solo pueden decirse en el lenguaje quebrado de la modernidad.

La edad de los fantasmas – Benjamín Prado (Visor)

Setenta páginas bastan para convocar a todos los espectros que habitan la casa de la memoria. Benjamín Prado abre las puertas y ventanas de esa mansión interior donde los muertos no han terminado de marcharse y los vivos no acabamos de llegar. Este libro ha resonado en 2025 como un recordatorio de que somos tanto lo que recordamos como lo que olvidamos, tanto los fantasmas que llevamos como aquellos en los que nos convertiremos. La edad de los fantasmas no es una etapa de la vida, sino una condición permanente: esa zona intermedia donde pasado y presente negocian su coexistencia.

París Berlín Roma – Pedro Alcarria (Vitruvio)

Las capitales europeas pierden su brillo turístico y se revelan como espacios de alienación en este poemario crítico. Alcarria ha desmitificado las ciudades que la cultura oficial nos vende como templos de civilización, mostrando en cambio su rostro deshumanizado. El libro destaca en 2025 por su mirada incómoda, por negarse a celebrar lo que todos celebran, por escribir desde la extranjería interior que produce la metrópoli contemporánea. Las tres ciudades se convierten en una sola: el no-lugar donde el individuo pierde su rostro entre multitudes que nunca se encuentran.

Vivir en tu invierno – Martín Lorenzo Paredes Aparicio (Rilke)

El invierno aquí no es estación del calendario sino temperatura existencial: la madurez, la adultez asumida, la luz menguante bajo la cual transcurre todo esplendor. Paredes Aparicio ha construido un altar doméstico donde celebrar lo cotidiano sin caer en la trampa del sentimentalismo. Ha destacado este año como un poemario que ilumina las pequeñas epifanías del amor maduro, las revelaciones del hospital donde trabaja la esposa, los milagros microscópicos de la vida familiar. Es poesía que encuentra lo absoluto en lo relativo, lo eterno en lo temporal, la plenitud en la finitud.

Del imposible adiós – Clara Janés (Pre-textos)

Clara Janés invierte la ecuación calderoniana: si la vida es sueño, entonces el sueño es vida. Este libro místico y amoroso construye un diálogo con un amado inexistente que, por irreal, se vuelve más real que cualquier presencia física. Ha brillado en 2025 como exploración del mundo emocional de una poeta capaz de crear desde la ausencia una presencia tan intensa que se vuelve imposible de abandonar. El título contiene su propia paradoja: lo imposible del adiós reside en que quien ama lo irreal se vuelve también irreal, creando un nexo tan fuerte que trasciende la lógica de la separación.

La ley del soneto – Modesto González Lucas (Vitruvio)

En tiempos de verso libre absoluto, González Lucas reivindica la estructura más exigente de la tradición castellana. Pero no se trata de un ejercicio arqueológico: cada soneto demuestra que la forma clásica puede albergar las inquietudes más contemporáneas. El libro ha destacado como recordatorio de que las leyes formales no son cárceles sino cauces: el agua del río necesita las orillas para fluir con fuerza. Ciento treinta páginas donde la disciplina métrica se revela como libertad paradójica.

La belleza del otro – Antonio Praena (Visor)

Praena propone una ética y una estética: la belleza solo existe en el reconocimiento mutuo, en el descubrimiento del milagro cotidiano que es cada persona. Este libro es un mapa de “minúsculos gestos de heroicidad cotidiana”, de esos momentos de plenitud que atraviesan lo ordinario sin anunciarse. Ha destacado por su voz inconfundible que Carlos Marzal define como “alta poesía de la conciencia esperanzada”. En un mundo obsesionado con la individualidad, Praena nos recuerda que solo en el otro encontramos nuestro propio rostro.

Frío polar – Isabel Bono (Tusquets)

Este es el libro más singular de la selección: el poemario que Antonio Muñoz Quintana no llegó a escribir antes de su muerte en 2014. Isabel Bono se convirtió en médium, en canal, en amanuense de un muerto querido para completar su obra póstuma. Ha destacado en 2025 como réquiem, elegía y actualización del mito de Orfeo: el descenso al Hades armado solo con palabras. El frío del título es doble: el de las bromas compartidas en paseos por el Guadalmedina y el frío real, el que cala el tuétano cuando alguien se marcha para siempre. Bono ha creado la cartografía de un no-lugar, el mapa del territorio donde habitan los muertos que seguimos amando.

Siempre promete amanecer – Ignacio Eufemio Caballero (Vitruvio)

El duelo se vuelve poema, la ausencia del abuelo se transforma en presencia a través del lenguaje. Caballero teje versos como quien cose una herida: sabiendo que la cicatriz permanecerá pero que el dolor puede transformarse. El libro ha destacado por su título-promesa: incluso en la noche más oscura del dolor, siempre existe la certeza del amanecer. No es consuelo fácil ni optimismo barato, sino la verdad más antigua: que la vida continúa, que el sol vuelve, que el amor sobrevive a la muerte en la memoria de quien quedó.

El que menos sabe – Tomás Sánchez Santiago (Eolas)

Sánchez Santiago construye su poética desde el no-saber, desde el territorio de lo olvidado y lo humilde. En tiempos donde todos opinan con certeza absoluta, este libro es un ejercicio de humildad epistemológica: reconocer que sabemos menos de lo que creemos. Ha destacado por su escritura fronteriza entre el ritmo poético y la viveza narrativa de la oralidad, por “aguantar el oído contra el mundo” para restituir el vínculo roto con quienes se fueron. Es poesía que devuelve dignidad a los seres y las cosas, que rescata del olvido lo desatendido, que hace de la ignorancia una forma de sabiduría.

The post Los Libros que Iluminaron el Año: Selección de la Asociación de Editores de Poesía 2025 appeared first on Poesía eres tú (revista).

CRÍTICA LITERARIA DE LO VISCERAL A LA PIEL: POESÍA SIN INTERMEDIARIOS

CRÍTICA LITERARIA

DE LO VISCERAL A LA PIEL: POESÍA SIN INTERMEDIARIOS

Manuel Lozano Figueroa

Editorial Poesía eres tú, 2025

TÍTULO Y AUTOR

De lo visceral a la piel anuncia desde su título un programa poético: el tránsito de lo íntimo e incontenible (vísceras, entrañas, profundidad) hacia lo visible y tangible (piel, superficie, contacto). Es un título que promete corporalidad y sinceridad, dos promesas que el libro cumple con determinación.

Manuel Lozano Figueroa se presenta al lector con una declaración provocadora: no es poeta, sino “contador de pequeñas historias rimadas”. Esta renuncia al prestigio del título —en tiempos donde llamarse poeta es casi un acto de vanidad— resulta más honesta que falsa modestia. Poco sabemos de su biografía más allá de lo que el propio poemario revela: es padre de Álvaro, a quien dedica el libro “por haber sido compañero inseparable desde el día que nació”. Ha perdido amigos (Manuel, Joaquín Carrillo) y ha vivido con intensidad el amor, la soledad y la indignación social. Su compromiso con la honestidad emocional no es pose: es la médula de su escritura.

RESUMEN TEMÁTICO

Este poemario de 28 composiciones transita por tres territorios que rara vez conviven sin tensión: el erotismo sin pudor, la reflexión existencial y la denuncia política explícita. Comienza celebrando el cuerpo —el deseo, el encuentro, la carnalidad como forma de conocimiento— en poemas que describen el acto amoroso con franqueza inusual en la lírica española contemporánea.

A mitad del recorrido, la mirada se vuelve hacia dentro: la soledad, la pérdida, la muerte, el tiempo que erosiona. Y finalmente, sin que parezca impostura, la voz se proyecta hacia el horror colectivo: los migrantes ahogados, la violencia de género, la complicidad occidental ante el sufrimiento ajeno. El arco va del cuerpo individual al cuerpo social, cumpliendo así el mandato del título: aquello que nace en las vísceras debe manifestarse en la piel del mundo.

ANÁLISIS DE ELEMENTOS LITERARIOS

Estructura: arquitectura de la intensidad

El poemario carece de divisiones explícitas en secciones, lo cual es tanto debilidad como decisión estética. La ausencia de capítulos impide que el lector respire entre bloques temáticos, generando una experiencia de lectura continua, casi asfixiante, donde la intensidad no decae. Esto puede ser agotador o hipnótico según la disposición del lector.

La secuencia sigue una lógica emocional más que argumental: del gozo al dolor, de la celebración a la denuncia. Los primeros poemas funcionan como seducción —el autor nos gana con la carnalidad, nos hace cómplices de su deseo— para luego confrontarnos con realidades incómodas. Es una estrategia retórica eficaz: primero establece empatía, luego exige compromiso.

El poema más extenso, “Sueño de un romance en Cádiz” (cinco páginas), actúa como bisagra estructural: mantiene el erotismo pero lo ancla geográficamente, introduce el imaginario andaluz que volverá en “Odas a Titi Flores”. Este poema es también el más arriesgado formalmente: incorpora léxico dialectal, rompe la sintaxis académica, respira con cadencia de copla. Si funciona —y funciona— es porque Lozano Figueroa no imita el habla popular, la encarna.

Estilo y lenguaje: la transparencia como elección

El estilo de Lozano Figueroa rechaza el hermetismo. No hay aquí juegos conceptuales que exijan descodificación erudita, ni experimentación formal que desafíe las convenciones del verso. Su apuesta es por la comunicación directa sin renunciar al lirismo. Esto lo sitúa en las antípodas de la poesía intelectual que domina ciertos circuitos académicos.

El lenguaje oscila entre tres registros:

- Registro lírico-sensorial en poemas amorosos: “Luna ardiente entre mis brazos, / dulce sombra desnuda / sobre sábanas de seda”. Aquí las metáforas son comprensibles pero no banales. Operan por acumulación sensorial: tacto, temperatura, vista se funden.

- Registro meditativo-filosófico en poemas existenciales: “La vida, / resplandor incoloro en la bruma, / reflejo caprichoso, / danzando en el viento, en la espuma”. La abstracción se vuelve concreta mediante imágenes naturales.

- Registro testimonial-político en poemas de denuncia: “Bajo los escombros, / el esqueleto de una vieja bicicleta. / El alma de una muñeca de trapo / se ha volatilizado”. La enumeración de objetos destruidos construye el horror sin necesidad de adjetivación.

La técnica más recurrente es la anáfora obsesiva: “Sin ti” se repite nueve veces en el poema homónimo; “No” articula diecisiete negaciones en “La libertad de amar”. Esta repetición no es relleno sino estructura: el poema como letanía, como conjuro, como grito que se repite hasta ser escuchado.

Los encabalgamientos abruptos crean suspensión dramática: “Si he de matar a mis enemigos, / que no son más que los enemigos del pueblo, / mataré”. El corte sintáctico obliga a reinterpretar: lo que primero suena a violencia personal se revela como justicia colectiva.

Ambientación: del cuerpo a la geografía, de la geografía a la historia

El entorno no es decorativo sino constitutivo del poema. En los textos eróticos, la ambientación es íntima y clausurada: hamacas blancas, sábanas de seda, noches oscuras donde solo existen dos cuerpos. El mundo exterior desaparece porque el deseo crea su propio universo.

“Sueño de un romance en Cádiz” expande el escenario: la Caleta, la Alameda, el Callejón de los Negros, las cuevas de María, la Viña. No es turismo poético sino geografía emocional: esos lugares existen porque han sido vividos. El levante no es viento sino personaje; las callejuelas no son fondo sino escenario activo donde el amor se exhibe sin vergüenza.

En los poemas de denuncia, la ambientación se vuelve abstracta y universal: campos ensangrentados, cayucos en el mar, guetos innombrables. La falta de especificidad geográfica no es debilidad sino estrategia: el horror descrito podría ser cualquier frontera, cualquier campo de refugiados. Es el paisaje del capitalismo global.

INTERPRETACIÓN Y JUICIO CRÍTICO

Interpretación: el cuerpo como territorio político

El poemario puede leerse como tratado sobre la corporalidad. El cuerpo que goza en “Nuestra bachata” (“tus uñas rasgando mi carne, / espasmos gritan al alba”) y el cuerpo que se ahoga en “Prohibido vivir” (“con frío en las tripas, / con frío en el alma”) son el mismo: carne vulnerable, finita, sagrada.

La conexión entre erotismo y denuncia social no es arbitraria. Lozano Figueroa parece argumentar que quien celebra el cuerpo en su goce debe defenderlo en su vulneración. No se puede escribir sobre el placer de la piel y callar ante la piel lacerada del migrante. Esta coherencia ética atraviesa el libro y lo salva de ser mera colección miscelánea.

El título cobra sentido pleno: lo visceral (deseo, rabia, dolor) no puede permanecer oculto; debe manifestarse en la piel (el poema, la voz pública, el grito). La poesía es así un acto de exteriorización necesaria, no de ornamentación estética.

Los símbolos recurrentes refuerzan esta lectura. La noche es ambivalente: espacio del encuentro erótico pero también de la soledad desoladora. El mar promete libertad en Cádiz y devora migrantes en el Mediterráneo. El silencio comunica en el amor y condena en la complicidad política. Ningún símbolo tiene significado unívoco: todos están atravesados por la contradicción de lo real.

Juicio crítico: entre la valentía ética y el riesgo del exceso

Originalidad: En el panorama actual de la poesía española, donde conviven experimentación formal, metapoesía reflexiva y lirismo intimista, Lozano Figueroa ocupa un espacio peculiar. No es original en el sentido vanguardista —no inventa formas nuevas— pero sí en su radicalidad temática y tonal. Pocos autores actuales combinan erotismo explícito con denuncia política sin que uno anule al otro.

Su rechazo programático al título de poeta es también gesto original en tiempos de profesionalización literaria. Mientras muchos construyen marca autorial, él desmonta la autoridad poética. Esto puede leerse como humildad auténtica o como estrategia (humildad como nueva forma de distinción), pero en cualquier caso es posición singular.

Coherencia: El libro mantiene coherencia ética más que estilística. La voz que habla es siempre la misma, aunque module su registro. No hay poemas que traicionen el pacto de autenticidad establecido en el prólogo. El riesgo de esta coherencia es la previsibilidad: sabemos que el yo lírico responderá siempre desde la intensidad máxima, sin ironía ni distancia.

La tensión entre los tres bloques temáticos —erotismo, existencia, política— podría haberse resuelto con divisiones explícitas, pero la ausencia de secciones obliga al lector a experimentar la continuidad de la conciencia: una misma persona ama, duda y se indigna. En ese sentido, la estructura es coherente con el contenido.

Impacto emocional: Aquí reside la mayor fortaleza y el principal riesgo del libro. El impacto es inmediato y poderoso. Poemas como “Prohibido vivir” no permiten lectura distante; obligan a posicionarse. Los poemas eróticos generan identificación o rechazo, pero no indiferencia.

El peligro es la saturación emotiva: 28 poemas de alta intensidad sin variación dinámica pueden cansar. No hay poemas de tono menor que permitan respirar. Esta ausencia de claroscuro puede percibirse como falta de matices o como fidelidad a una experiencia vital atravesada constantemente por la urgencia.

Contribución al género: Lozano Figueroa recupera la función comunicativa de la poesía en tiempos donde cierta lírica académica se ha vuelto autorreferencial. Su libro recuerda que la poesía puede hablar de migrantes ahogados sin dejar de ser poesía, que puede describir un orgasmo sin convertirse en pornografía, que puede gritar sin perder musicalidad.

Su contribución es restaurar la legitimidad de la emoción directa en un panorama que a veces privilegia la frialdad intelectual como marca de calidad. Esto no significa que su poesía sea simple —hay complejidad en la construcción de las imágenes, en el manejo del ritmo— pero sí que es accesible sin ser simplista.

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

Contexto histórico: poesía en tiempos de crisis migratoria

El libro se publica en 2025, en pleno debate sobre políticas migratorias europeas. “Prohibido vivir” no es ejercicio retórico sino respuesta a una emergencia contemporánea: los cuerpos en el Mediterráneo, los campos de refugiados, la criminalización de la supervivencia.

La referencia al “holocausto” en “La consecuencia” sitúa el poema en diálogo con la memoria histórica del siglo XX: “¿Qué esperar / de quien no aprendió / de su propio holocausto?”. El autor establece paralelismo entre genocidios pasados y violencias presentes, asumiendo el riesgo de la comparación.

El contexto de crisis climática, desigualdad global y guerras aparece implícitamente en versos como “Hoy se reduce todo a un solo grito: / ¡sobrevivir!”. El poemario dialoga con su época sin necesidad de referencias explícitas a acontecimientos concretos.

Contexto cultural: entre tradición y ruptura

Culturalmente, el libro se inscribe en la recuperación del compromiso social en la poesía española del siglo XXI. Después de décadas donde predominó el intimismo posmoderno, surge una generación —o una tendencia— que retoma la función testimonial de la poesía.

Lozano Figueroa bebe de la tradición andaluza: el romancero, la copla, el flamenco. “Odas a Titi Flores” enumera palos (soleá, bulería, martinete, granaínas, mineras) no como folklore sino como genealogía cultural. El autor se inscribe en una línea que va del Romancero gitano de Lorca a la poesía flamenca de Caballero Bonald.

Pero también dialoga con la poesía social de posguerra: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gabriel Celaya. La declaración “Mi voz no está en venta” remite directamente a Celaya (“La poesía es un arma cargada de futuro”). La diferencia es que Lozano Figueroa no milita en partido alguno: su compromiso es humanista, no ideológico.

COMPARACIÓN CON POETAS DEL SIGLO XX

Miguel Hernández: la carnalidad sin culpa

Como Hernández en sus poemas eróticos (“Me llamo barro aunque Miguel me llame”), Lozano Figueroa celebra el cuerpo sin trascendentalismos. Ambos escriben desde la urgencia, no desde la reflexión distante. Pero donde Hernández incorporaba la culpa católica, Lozano Figueroa escribe desde el gozo sin redención: el cuerpo no necesita justificarse.

Blas de Otero: la denuncia como imperativo

Otero escribía “Pido la paz y la palabra”. Lozano Figueroa declara: “Mi voz no callará”. Ambos hacen de la poesía un acto de resistencia. La diferencia radica en que Otero mantenía cierta contención formal (sonetos, estructura clásica) mientras Lozano Figueroa opta por el verso libre que se adapta a la respiración emocional.

Gabriel Celaya: poesía como instrumento

Celaya defendía la poesía útil, “necesaria como el pan de cada día”. Lozano Figueroa comparte esa vocación comunicativa pero desconfía de la etiqueta “poeta”. Celaya quería dignificar la poesía social; Lozano Figueroa quiere desdramatizar el acto poético: no escribe desde el pedestal sino desde la calle.

Jaime Gil de Biedma: lo biográfico como materia poética

Como Gil de Biedma, Lozano Figueroa construye poemas desde la anécdota personal. Pero Gil de Biedma trabajaba con ironía (“De senectute”, “No volveré a ser joven”) mientras Lozano Figueroa elimina toda distancia irónica. Gil de Biedma se miraba desde fuera; Lozano Figueroa se narra desde dentro.

Luis García Montero: la narratividad del poema

Ambos construyen poemas-relato donde lo biográfico se vuelve universal. Comparten el rechazo al hermetismo y la apuesta por la claridad expresiva. La diferencia es que García Montero mantiene pudor emocional —incluso en los poemas amorosos— mientras Lozano Figueroa opta por la exposición total.

Jorge Riechmann: poesía de la conciencia

Riechmann desarrolla lo que él llama “poesía de la conciencia crítica”: reflexión ecosocial, anticapitalismo, denuncia de la devastación. Lozano Figueroa comparte el compromiso pero no el tono filosófico de Riechmann. Donde Riechmann argumenta, Lozano Figueroa testimonia. Riechmann apela a la razón; Lozano Figueroa, a la víscera.

TÉCNICAS INNOVADORAS PARA EL LECTOR CONTEMPORÁNEO

La desacralización del poeta

La principal innovación no es formal sino actitudinal: Lozano Figueroa desmonta la figura del poeta como ser excepcional. En un momento donde las redes sociales han democratizado la escritura (para bien y para mal), su renuncia al título de poeta conecta con lectores hartos del elitismo literario.

Esta estrategia acerca la poesía al lector no iniciado: si el autor no es poeta sino contador de historias, el lector no necesita credenciales académicas para entenderlo.

La transparencia como radicalidad

En tiempos donde cierta poesía se refugia en la opacidad, la claridad de Lozano Figueroa es revolucionaria. Sus poemas no requieren notas al pie ni conocimiento de tradiciones literarias. Esta accesibilidad no es simplificación sino respeto al lector.

La corporalidad sin eufemismos

La descripción explícita del acto sexual en poemas como “Nuestra bachata” (“cuando te mojo la entraña”) rompe el pudor que todavía domina buena parte de la lírica española. No es provocación gratuita sino coherencia: si la poesía habla del cuerpo, debe nombrarlo sin metáforas evasivas.

La fusión de lo íntimo y lo político

Lozano Figueroa no separa poesía amorosa de poesía social en libros diferentes. Las presenta como dimensiones de una misma conciencia. Esto desafía la especialización editorial (libros de amor por un lado, libros de denuncia por otro) y conecta con lectores que viven simultáneamente el deseo, la duda y la indignación.

El ritmo oral

Los poemas están escritos para ser leídos en voz alta. Las anáforas, las repeticiones, los encabalgamientos crean musicalidad que se percibe mejor en la oralidad que en la lectura silenciosa. Esto conecta con la tradición del poetry slam y el spoken word, formatos que han acercado la poesía a públicos jóvenes.

OPINIÓN PERSONAL

De lo visceral a la piel es un libro valiente y problemático, intenso y desigual, urgente y a veces excesivo. Me resisto a la tentación crítica de descalificarlo por no ser lo que no pretende ser: no es experimental, no es hermético, no es irónico. Juzgarlo por esos criterios sería como reprocharle a un martillo no ser destornillador.

Lo que el libro hace bien: establece una voz reconocible desde el primer verso, mantiene coherencia ética, no traiciona su programa de autenticidad, arriesga al fusionar erotismo y denuncia social, recupera la función testimonial de la poesía.

Lo que el libro podría mejorar: cierta organización estructural (secciones que marquen transiciones), variación dinámica (algún poema de tono menor que permita respirar), vigilancia sobre metáforas que rozan el tópico (“labios de seda”, “pechos exuberantes”).

Mi reserva principal es con la intensidad mantenida sin claroscuro. Entiendo que responde a una poética de la urgencia, pero el efecto acumulativo puede ser contraproducente: cuando todo grita, nada se escucha con claridad.

Mi admiración mayor es por la valentía de no protegerse. Lozano Figueroa no usa ironía ni distancia como escudo. Se expone completamente, asumiendo el riesgo de que lo acusen de sentimental, panfletario o ingenuo. En tiempos de cinismo literario, esa vulnerabilidad es acto de coraje.

Recomendación

Recomendaría este libro a:

- Lectores que descubren la poesía: por su accesibilidad y su capacidad de generar identificación emocional inmediata

- Lectores de poesía social: por su recuperación del compromiso sin dogmatismos

- Lectores interesados en poesía erótica: por su franqueza y su celebración del cuerpo sin culpa

- Lectores que desconfían de la poesía académica: porque aquí no hay pose intelectual

No lo recomendaría a lectores que busquen:

- Experimentación formal o juegos metapoéticos

- Ironía, distancia crítica o ambigüedad interpretativa

- Poesía de pensamiento abstracto o reflexión filosófica densa

CONCLUSIÓN

De lo visceral a la piel no es el libro de poesía más sofisticado del año, pero probablemente sea uno de los más honestos. Manuel Lozano Figueroa escribe como quien necesita hacerlo, no como quien aspira al reconocimiento. Y esa necesidad se siente en cada verso.

El libro recupera algo que cierta poesía contemporánea ha olvidado: la poesía puede conmover sin dejar de ser inteligente, puede gritar sin perder musicalidad, puede hablar de migrantes ahogados y de orgasmos en el mismo volumen porque ambos son manifestaciones de la misma carne vulnerable.

Sus limitaciones son evidentes: previsibilidad tonal, riesgo de saturación emotiva, alguna metáfora que no escapa del lugar común. Pero sus virtudes las superan: valentía ética, coherencia entre forma y contenido, accesibilidad sin simplismo, corporalidad del lenguaje.

Si la poesía española del siglo XXI busca salir de los circuitos académicos y reconectar con lectores amplios sin traicionar la calidad literaria, libros como este —con sus aciertos y sus riesgos— marcan un camino posible. No será el único ni el definitivo, pero es un camino honesto.

Lozano Figueroa cumple lo que promete en su prólogo: no se comporta como poeta, se comporta como testigo. Y en tiempos de tanta ceguera voluntaria, el testimonio es ya un acto poético.

Ana María Olivares. Crítico literario Diciembre, 2025

The post CRÍTICA LITERARIA DE LO VISCERAL A LA PIEL: POESÍA SIN INTERMEDIARIOS appeared first on Poesía eres tú (revista).

Sin ti de Manuel Lozano Figueroa De lo visceral a la piel (Editorial Poesía eres tú, 2025)

Sin ti

Sin ti,

no sabe respirar la languidez del otoño,

la sonrisa tenue del anochecer,

la luminiscencia tras el alba,

las orquídeas,

ni sus lágrimas del atardecer.

Nada sabe respirar sin ti.

No respiran los cipreses,

ni el pequeño río de aguas cristalinas,

donde las piedras,

parecen nadar en tu búsqueda.

Sin ti,

la vida, escapa.

Pierde sentido el sueño

de amar en silencio.

Sin ti,

campa a sus anchas el olvido,

la desidia,

el sabor amargo

de la soledad profunda.

Tú,

invisible sentido de las cosas

y de la propia existencia.

Tú,

incomparable suspiro,

perfecto justificante de la locura,

recuerdo que abrasa,

lluvia sobre la tierra,

tierra sobre la semilla.

Tú,

juego imperecedero de las palabras,

pensamientos solitarios,

desesperación callada,

de párpados cerrados

tras un beso.

Tú,

amor de las trescientas sesenta y cinco noches,

de cada lustro y eterno,

tú.

Manuel Lozano Figueroa

De lo visceral a la piel (Editorial Poesía eres tú, 2025)

CUANDO LA AUSENCIA RESPIRA MÁS FUERTE QUE LA PRESENCIA

Hay poemas que nacen del lleno y poemas que nacen del vacío. Este pertenece a los segundos, pero de una manera extraña, paradójica, porque lo que falta aquí respira con más fuerza que todo lo que existe. Manuel Lozano Figueroa construye un universo entero sostenido sobre una negación, sobre el abismo de un “sin ti” que se repite como conjuro, como letanía, como golpe que vuelve una y otra vez a la misma herida abierta.

La anáfora no es aquí recurso retórico sino necesidad respiratoria. Cada “sin ti” es una exhalación entrecortada, el jadeo de quien ha perdido el aire y busca recuperarlo nombrando lo perdido. Porque así funciona el duelo amoroso: repetir obsesivamente el nombre de lo ausente como si la repetición pudiera traerlo de vuelta, como si las palabras tuvieran poder de resurrección. Y Lozano Figueroa no se avergüenza de esa obsesión, la exhibe con una honestidad casi obscena, sin las protecciones de la ironía o la distancia intelectual que tanto nos gustan para no parecer vulnerables.

Lo extraordinario del poema es cómo la ausencia del tú contamina el mundo entero. No es solo que el yo sufra, es que el otoño ha olvidado respirar, las orquídeas lloran sin sentido, los cipreses se han vuelto estatuas, el río busca inútilmente entre las piedras. La catástrofe amorosa se vuelve catástrofe cósmica. Y uno podría pensar que esto es exageración romántica, sentimentalismo desatado, pero hay algo en la construcción del poema que lo salva de caer en lo cursi: la precisión de las imágenes. “La luminiscencia tras el alba” no es frase genérica sino percepción concreta de quien ha mirado amaneceres con alguien y ahora los mira solo. “El pequeño río de aguas cristalinas donde las piedras parecen nadar en tu búsqueda” convierte la geología en criatura viva que participa del dolor.

Y luego está ese verso devastador en su simplicidad: “Sin ti, la vida, escapa”. Esa coma después de “vida” crea una pausa que es respiración, que es duda, que es el momento exacto en que uno se da cuenta de que aquello que daba sentido a levantarse cada mañana ya no está. La vida no desaparece, que sería casi un alivio, sino que escapa, que es peor porque significa que sigue existiendo pero fuera de tu alcance, burlándose de ti desde la distancia.

El poema cambia de registro en su segunda mitad. Pasa de la negación a la afirmación, del “sin ti” al “tú”. Y aquí es donde Lozano Figueroa demuestra que sabe construir climax emocional sin estridencia. El tú se convierte en letanía de atributos imposibles: “invisible sentido de las cosas”, “incomparable suspiro”, “perfecto justificante de la locura”. Son metáforas que podrían parecer grandilocuentes pero funcionan porque vienen después de la desolación, porque son el intento desesperado de la memoria por reconstruir aquello que se ha perdido nombrándolo hasta el agotamiento.

“Recuerdo que abrasa, lluvia sobre la tierra, tierra sobre la semilla”. Ahí está toda la ambivalencia del amor perdido: quema pero también fecunda, destruye pero también siembra. La secuencia de imágenes naturales no es bucólica sino brutal en su ciclo de vida y muerte. La lluvia cae sobre la tierra que cubre la semilla que morirá para renacer. Es el amor como proceso agrícola, como cosa de la tierra y no del cielo, como materia que se pudre para que algo nuevo germine.

Y ese final, esa repetición mínima: “amor de las trescientas sesenta y cinco noches, de cada lustro y eterno, tú”. Las trescientas sesenta y cinco noches son medida concreta, material, contable. El lustro es tiempo humano, acotado. Pero luego dice “eterno” y de pronto esas medidas temporales explotan, se vuelven insuficientes. El amor duró lo que duró pero también dura para siempre porque no hay forma de arrancarlo de la memoria. Y ese “tú” final, solo, aislado, es el núcleo desnudo del poema: el pronombre como último refugio cuando todas las metáforas se han agotado.

Lo que hace grande a este poema no es su originalidad formal, porque la anáfora del “sin ti” es tan vieja como el primer trovador que perdió a su amada. Lo que lo hace grande es su falta de pudor, su voluntad de no protegerse, su decisión de decir las cosas tal como duelen sin atenuar el dolor con juegos lingüísticos que nos hagan sentir más inteligentes que emocionados. Lozano Figueroa no escribe para impresionar a otros poetas sino para dar forma a algo que de otro modo se quedaría enquistado en las vísceras, cumpliendo así el programa de su libro: hacer que lo visceral llegue a la piel, al poema, a la palabra compartida.

En tiempos donde tanto se valora la contención emocional, donde se nos enseña que el buen gusto literario exige distancia y ambigüedad, este poema es un acto de rebeldía. Dice te amo, te extraño, sin ti no hay sentido, sin vergüenza ni disculpas. Y esa valentía, esa exposición total, es lo que lo convierte en un texto necesario. Porque todos hemos estado ahí, en ese lugar donde el mundo se vacía de sentido por la ausencia de alguien, y necesitamos que alguien diga en voz alta lo que nosotros apenas nos atrevemos a susurrar.

The post Sin ti de Manuel Lozano Figueroa De lo visceral a la piel (Editorial Poesía eres tú, 2025) appeared first on Poesía eres tú (revista).